Eclipses en el arte y la mitología

Eclipses en el arte

El asombro e interés del ser humano ante los eclipses a lo largo de la historia se ha reflejado en representaciones artísticas muy diversas. Una de las primeras representaciones portátiles del Sol y la Luna, junto a otros elementos astronómicos, la encontramos en el Disco de Nebra, una pieza de la Edad de Bronce cuyo origen se remonta al segundo milenio antes de nuestra era. En este disco metálico encontramos una clara representación del Sol, la Luna e incluso las Pléyades.

Uno de los eclipses solares más influyentes de la historia, y a su vez uno de los más cuestionables, es el que la tradición asocia a la crucifixión de Cristo, posiblemente en el año 33 de nuestra era. Los evangelistas Lucas, Mateo y Marcos nos hablan de una oscuridad que inundó toda la tierra durante las horas que precedieron la muerte de Cristo. Sin embargo, ningún eclipse total de Sol se prolonga durante varias horas y, lo que es aún más notable, la crucifixión tuvo lugar durante Pascua, que según la tradición judía coincide con la Luna llena. Esto hace astronómicamente imposible que ocurriera un eclipse solar esa misma semana. Se ha especulado que dicha oscuridad podría deberse a polvo en suspensión en el aire, lo que conlleva un notable oscurecimiento del Sol y que es bastante habitual a comienzos de abril.

El pintor italiano del trecento Taddeo Gaddi nos muestra la Luna aproximándose al Sol sobre la cruz en un tríptico actualmente conservado en la Sociedad Histórica de Nueva York. Sobre los dos astros, encontramos una cuña oscura que alude a la sombra arrojada por la Luna durante un eclipse solar. En una tabla de un pintor valenciano del siglo XV, expuesta hoy en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, encontramos otra representación del eclipse solar que supuestamente acompañó la Crucifixión. El Sol presenta un tono ocre, con una superficie cuarteada que delata la presencia de la Luna delante del disco solar. A pesar de ello, el fenómeno no viene acompañado por un oscurecimiento notable del cielo; probablemente, este pintor valenciano nunca había visto en directo un eclipse total de Sol y no sabía bien cómo representarlo.

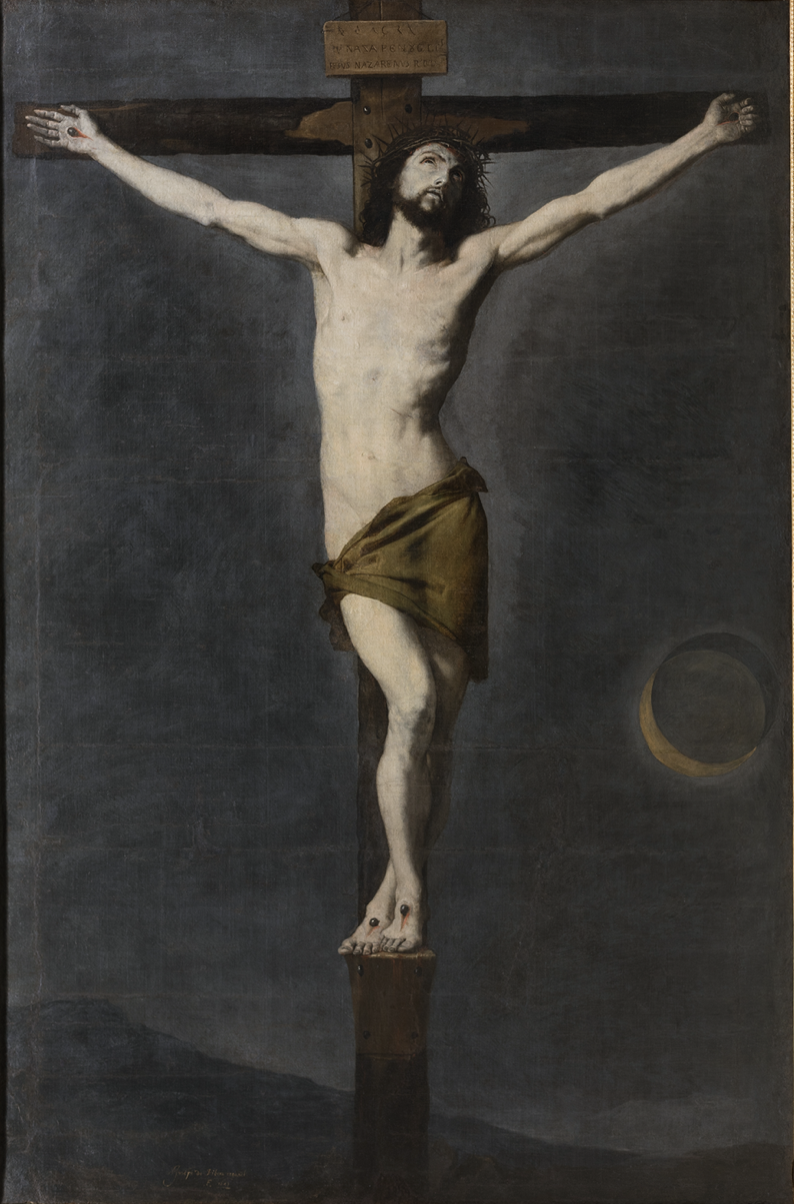

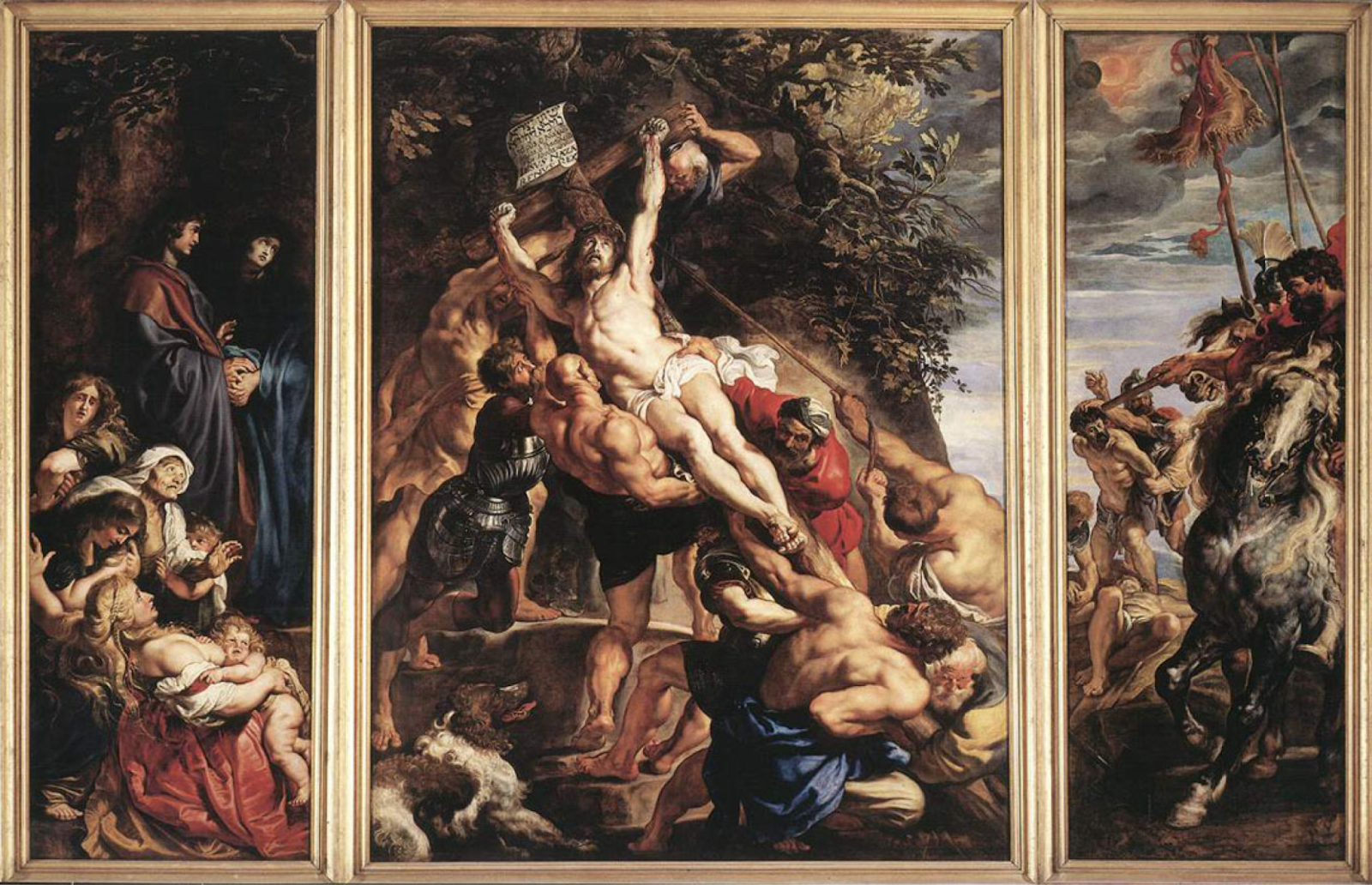

José de Ribera nos muestra un eclipse estilizado en su Cristo crucificado, hoy en el Museo de Bellas Artes de Vitoria, en el que el disco lunar parece translúcido y permite ver detrás el perfil del Sol. Esta representación, aunque sea menos realista, permite identificar el evento y proporciona un mayor dinamismo al fenómeno astronómico. De forma similar, en el gran tríptico de la Elevación de la cruz, que Rubens pintó para la catedral de Amberes, encontramos una representación bastante realista del comienzo de un eclipse solar. Aun y todo, el pintor flamenco tuvo que delinear todo el contorno lunar, que no resulta visible durante el comienzo de un eclipse solar, como una estrategia para hacer que tanto la Luna como el Sol fueran fácilmente reconocibles.

En el Libro de los Milagros de Augsburgo podemos ver representados varios eclipses junto a diversos fenómenos extraordinarios, tanto astronómicos como bíblicos y meteorológicos. Se trata de un manuscrito iluminado de mediados del siglo XVI. En esta colección ilustrada, una de las láminas recoge con bastante realismo el eclipse total de Sol de 1483, acompañado por la plaga de langostas que inundó Italia durante ese mismo año. Se superponen así distintos sucesos milagrosos, en el sentido de excepcionales, que habían recogido las crónicas de la época.

Entre las representaciones más interesantes de un eclipse total de Sol destaca una obra de Antoine Caron: Dionisio Areopagita convirtiendo a los filósofos paganos. A pesar del título, que alude a una temática religiosa, el protagonista de la escena eleva su mano derecha hacia el cielo, apuntando a lo que parece ser un eclipse; esto justifica el título alternativo del cuadro, Astrónomos observando un eclipse solar. El Sol adopta un tono rosáceo intenso, rodeado por una nebulosidad de color amarillo, que podría representar la corona solar durante un eclipse total. Esta interpretación astronómica viene apoyada por algunos elementos adicionales: en primer plano, vemos que un personaje porta un globo celeste en sus brazos; algo más abajo, en el suelo, nos encontramos con lo que parece ser una esfera armilar y un hombre haciendo cálculos geométricos; hacia el fondo de la composición, a la derecha, se erige una columna con una escultura que podría representar Urania, la musa de la astronomía. Todos estos detalles sugieren que estamos ante un fenómeno astronómico: un eclipse total de Sol.

En el año 1609, Galileo apuntó por primera vez el telescopio al cielo, haciendo algunos descubrimientos revolucionarios. El telescopio de Galileo se hizo muy pronto eco en el arte, convertido en objeto de moda y símbolo de conocimiento y estatus social. A comienzos del siglo XVIII, Donato Creti dedicaría toda una serie de óleos a las Observaciones astronómicas, donde el telescopio tendría un papel destacado. Las pinturas habían sido encargadas en 1711 por el conde Luigi Ferdinando Marsili con el fin de regalárselas al Papa Clemente XI para que apoyara la construcción de un observatorio astronómico en Bolonia. Y así fue: poco después se inauguraría en esa ciudad un observatorio de vocación pública bajo el patrocinio del Papa. Los lienzos astronómicos de Donato Creti representan el Sol, la Luna, un cometa y los cinco planetas conocidos entonces, combinados con evocadores paisajes. El cuadro dedicado al Sol nos muestra un ejemplo del método de proyección mediante un telescopio, tan útil a la hora de observar eclipses.

A mediados del siglo XIX, a rebufo del romanticismo, encontramos representaciones de eclipses totales de Sol, en algunos casos un tanto pintorescas. El lienzo de Ippolito Caffi, Eclipse de Sol en Venecia, muestra el eclipse solar de 8 de julio 1842 desde una perspectiva aérea. El pintor intenta captar la frontera entre sombra y luz que se produce durante el eclipse, aunque el ángulo cubierto por la zona iluminada no resulta demasiado físico. Por su parte, el pintor romántico ruso Iván Konstantínovich Aivazovski capturó de forma muy sugerente, a modo de nocturno, un eclipse total de Sol de 1851 observado desde Feodosia.

En pleno siglo XX, los artistas siguieron buscando inspiración en los eclipses solares. Es el caso de pintores como Paul Klee, que dedicó una sugerente acuarela a este tema. Por su parte, en una de sus obras tardías, Roy Lichtenstein captó el cinetismo de un eclipse total de Sol, con la rápida llegada y paso de la totalidad, mediante una superposición de círculos y curvas muy propio del pop art. Los eclipses no han dejado de inspirar a los artistas de las más diversas épocas.

Eclipses en la mitología

Los eclipses son fenómenos naturales que durante muchos siglos no pudieron ser explicados científicamente, porque la humanidad aún no tenía los conocimientos necesarios para ello. Además, tienen características muy impactantes, como el hecho de que al Sol parezca faltarle un pedazo, o que la Luna se torne de color rojo sangre. Los eclipses totales de Sol son sin duda los más sobrecogedores, ya que de repente, sin explicación aparente, se hace la oscuridad en medio del día.

No es por tanto de extrañar que la humanidad, en su intento de entender e incluso controlar estos acontecimientos tan enigmáticos e impactantes, haya dado las más diversas explicaciones a los eclipses, y que con ello hayan pasado a formar parte de la mitología de un gran número de culturas de nuestro planeta. Son muy numerosas las historias asociadas a los eclipses totales de Sol, y algunas de ellas son de gran belleza. Se trata de versiones que pueden variar de un registro a otro, pues a menudo se trata de contenido que se transmitía de forma oral y que, así, podía modificarse a lo largo del tiempo o en diferentes lugares o grupos de una misma cultura.

El Sol devorado

Algunas de las explicaciones mitológicas que encontramos con más frecuencia son aquellas basadas en la idea de que un ser, animal o dios maligno trata de devorar nuestra estrella, y hay que luchar de alguna manera para recuperar la luz. En la mitología nórdica, por ejemplo, es un lobo gigantesco llamado Fenrir (o según algunas versiones, dos lobos llamados Sköll y Hati) quien persigue al Sol tratando de devorarlo. En China hay historias que hablan de que el Sol es atacado por un dragón celestial, pero también hay otras que mencionan un perro celeste llamado Tiangou. De hecho una figura de la mitología china, Zhang Xian, que además es el dios de los nacimientos y de los niños varones, era el enemigo de Tiangou, y se le representa disparando a este perro de los cielos con arco y flechas para proteger a sus hijos.

Si seguimos viajando por el mundo en busca de este tipo de narraciones, nos encontramos con los Choctaw, de la actual Oklahoma, quienes creen que el ser que devora al Sol es una malvada ardilla negra; sin embargo, en Vietnam es una rana gigante, y en la mitología andina se trata de un puma. Los aztecas consideraban que los eclipses solares ocurrían cuando el dios jaguar Tepeyollotl mordía el Sol y amenazaba con tragárselo completamente. Mientras que en la mitología javanesa y balinesa es el dios de la oscuridad, Batara Kala, el que se traga el Sol.

Diversos como son los seres y las historias, hay algo que varios pueblos de los más dispares lugares del globo tienen en común: para recuperar el Sol y evitar su muerte consideraban necesario contribuir a ahuyentar al malvado ser que lo devoraba, así que tañían tambores, daban gritos o, en términos generales, hacían todo el ruido posible. Es esta una tradición que se sigue manteniendo hoy en día en algunos lugares.

Miedo y conflictos del Sol

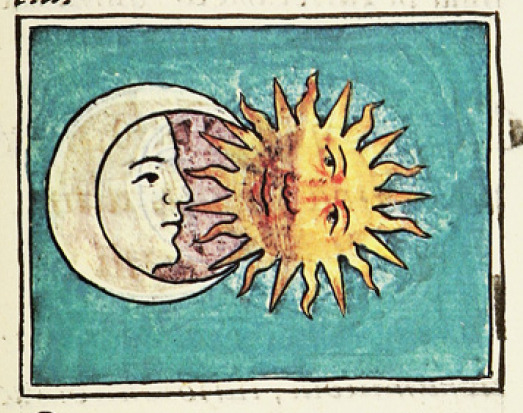

Existen registros en textos históricos del miedo que generaban los eclipses. Es el caso de la obra "Historia general de las cosas de Nueva España", de Bernardino de Sahagún, también llamado Código Florentino por la ciudad en la que actualmente se conserva, y que es una enciclopedia bilingüe, en español y en náhuatl, que recoge un vasto conocimiento sobre los pueblos indígenas precoloniales y el México colonial temprano. En este texto se dice que "Cuando la Luna se eclipsa, párase casi oscura; ennegrece; párase hosca; luego se oscurece la tierra. Cuando esto acontece, las preñadas temían de abortar. Tomábales gran temor que lo que tenían en el cuerpo se había de volver ratón. Y para remedio desto tomaban un pedazo de itztli en la boca, o poníanle en la cintura, sobre el vientre. Y para que los niños que en el vientre estaban no saliesen sin bezos o sin narices, o boquituertos o bizcos, o por[que] no naciese monstro."

El pueblo Pomo, del noroeste de EEUU, da un nombre a los eclipses que significa "el Sol es golpeado por un oso". Cuentan una historia sobre un oso que va a dar un paseo a lo largo de la Vía Láctea y en su camino se encuentra con el Sol, y ambos empiezan a discutir sobre quién se va a mover para dejar pasar al otro. La discusión se convierte en una pelea, y eso es lo que genera el eclipse.

Otra historia, llamativa por cómo da explicación incluso al resurgimiento del Sol, proviene de la India. Allí el demonio Rahu (conocido como Phra Rahu en Tailandia, donde protagoniza una historia semejante) es el responsable de los eclipses de Sol y Luna. En su afán de ser inmortal, Rahu robó un sorbo del elixir de la vida, pero fue visto por el Sol y La Luna, que le delataron ante el dios Vishnu. Como castigo el dios le cortó la cabeza al demonio antes de que el elixir pasase por su garganta, impidiéndole su objetivo. La cabeza de Rahu, que al tocar el elixir sí había alcanzado la inmortalidad, busca venganza sobre los cuerpos celestes que le habían delatado, y los persigue para devorarlos. Los eclipses de Sol y Luna ocurren cuando consigue alcanzarlos, pero como ya no tiene cuerpo, el astro correspondiente reaparece cuando el demonio lo traga y pasa por su garganta, y así el fenómeno completo queda explicado. Para ayudar al Sol en su lucha con Rahu, durante los eclipses la gente lleva a cabo un ritual bañándose en las sagradas aguas del Ganges.

El eclipse como momento de amor

Otras leyendas y mitos mucho menos violentos hablan de los eclipses como un acto de amor, erótico o de discusión en la relación entre la Luna y el Sol. En algunos casos esto se da de forma muy explícita, como en la mitología tahitiana, en la que el Sol y la Luna son amantes que se unen durante un eclipse, pero se pierden en la intensidad del momento y crean las estrellas para iluminar su regreso a la normalidad.

El pueblo Fon, actualmente distribuido en Benín, Nigeria y Togo, cree que el dios creador Mawu-Lisa se dividió en un dios del Sol, Lisa, y una diosa de la Luna, Mawu, y considera los eclipses como la unión sexual de ambos dioses. En la mitología alemana, el cálido Sol femenino y la fría Luna masculina están casados. El Sol gobierna el día, y la soñolienta Luna gobierna la noche. En busca de compañía, la Luna se siente atraída por su esposa, y cuando se unen crean un eclipse solar.

Al otro lado del mundo, en las tradiciones orales de los Euahlayi, en el sureste de Australia, el Sol es conocido como una mujer llamada Yhi y la Luna como un hombre llamado Bahloo. Yhi se enamora de Bahloo y lo persigue a través del cielo, advirtiendo a los espíritus que sostienen el cielo que, si dejan escapar a Bahloo, sumirá el mundo en la oscuridad, y esto es lo que genera un eclipse solar total. Para combatir este presagio nefasto, un chamán recita cánticos mágicos.

Los Batammaliba, del norte de Togo y Benín, consideran que un eclipse ocurre cuando el Sol y la Luna están peleando. Cuando esto sucede, los Batammaliba se reúnen como comunidad y tratan de resolver sus conflictos, con la esperanza de que el Sol y la Luna hagan lo mismo. Por su parte los Inuit cuentan la historia de la diosa del Sol, Malina, quien es perseguida a través del cielo por su hermano, el dios de la Luna, Igaluk. De vez en cuando, él la alcanza por un breve instante, y todo se oscurece. Merece un comentario añadido el hecho de que en muchas historias el Sol sea percibido como femenino y la Luna como masculina, aunque nuestro uso del lenguaje en la actualidad nos haga asociarlos de forma inversa.

Respeto por el cosmos y los dioses

De una forma más mística, el pueblo navajo considera que los eclipses son un momento de renovación y una manifestación de la relación cíclica entre el Sol, la Luna y la Tierra. El antiguo conocimiento tradicional del pueblo navajo transmite que mirar directamente al Sol es peligroso. Los ancianos navajos instruyen firmemente a su comunidad para que permanezca dentro del hogan (su vivienda tradicional) durante un eclipse, asegurándose así de que nadie mire al Sol. Los navajos tradicionales se sientan en silencio y con reverencia, una práctica basada en su profundo respeto por el orden cósmico.

También hay otras narraciones y leyendas que consideran los eclipses como consecuencia de alguna actitud o situación específica de un dios representado por el Sol, o de otros dioses relacionados con el astro. Este es el caso de los Incas, que adoraban a Inti, el dios del Sol. Creían que Inti era por lo general un dios benevolente, pero consideraban que los eclipses solares indicaban que sentía ira y descontento. Una interpretación semejante hacían los antiguos griegos, que creían que los eclipses eran una señal de que los dioses estaban enfadados con los humanos y de que el Sol iba a abandonar la Tierra, trayendo enormes desgracias. También se vive de esta manera en el folclore de Transilvania, según el cual un eclipse ocurre cuando el Sol, enfadado, se aparta y se cubre de oscuridad en respuesta al mal comportamiento de los humanos.

No solo el enfado o la ira del Sol genera los eclipses, también puede que al astro rey le ocurra algún percance. Los pueblos Ojibwa y Cree, de América del Norte, cuentan la historia de un niño o un enano, llamado Tcikabis, que busca vengarse del Sol por haberlo quemado, y consigue atraparlo en una trampa, que es el eclipse. Varios animales intentan liberar al astro, pero solo el humilde ratón logra roer las cuerdas y devolverlo a su camino. En el caso de la tradición aymara, de Sudamérica, un eclipse significa que el Sol está enfermo y cerca de la muerte. El pueblo Aymara encendía fogatas en las laderas de las colinas para calentar la Tierra durante el breve periodo en el que el Sol no podía hacerlo. El pueblo Nuxalk, de Canadá, creía que el Sol simplemente era un poco torpe, y de vez en cuando dejaba caer su antorcha.

Los eclipses, como eventos impactantes que son, se encuentran también presentes en las creencias y supersticiones relacionadas con varias de las religiones que mejor conocemos. Se han considerado a lo largo de la historia como símbolos de mal presagio o que indican eventos de gran relevancia, siendo un claro ejemplo de ello el supuesto eclipse, ya mencionado en este volumen, que fuentes bíblicas mencionan que tuvo lugar durante la crucifixión de Jesucristo. También los textos sagrados del judaísmo los consideran de esta manera, y en el Islam, además de considerarlos como importantes presagios, tratan los eclipses como una ocasión de especial recogimiento y oración.

Al considerarlas en perspectiva, observamos cómo las diferentes creencias humanas muestran que los eclipses en general, y los totales de Sol en particular, han sido una fuente de inquietud para muchas culturas y pueblos. Pero también es cierto que los eclipses han motivado una búsqueda incansable de respuestas, mediante fábulas e historias, relacionadas con algunas de las preguntas más trascendentales de la humanidad.