Eclipses en la historia

Los eclipses han causado una profunda fascinación sobre el ser humano ya desde nuestros más remotos ancestros. Los eclipses son fenómenos astronómicos que crean una gran expectación, con personas que se desplazan grandes distancias para verlos en el caso de los eclipses totales o anulares de Sol. Hoy en día entendemos los eclipses como unos juegos de sombras cósmicas, fruto de la mecánica celeste que rige los movimientos del sistema solar. Sin embargo, esto no siempre ha sido así: en tiempos pasados, los eclipses se observaban con miedo y se interpretaban a menudo como funestas señales divinas. En los próximos epígrafes nos proponemos dejar constancia de la fuerte influencia que los eclipses han ejercido sobre el ser humano a lo largo de la historia, desde la Antigüedad hasta el siglo XX.

Eclipses en la Antigüedad

Curiosamente, apenas tenemos constancia escrita sobre eclipses solares observados en el antiguo Egipto. Los cálculos modernos muestran que un buen número de eclipses solares, incluyendo varios eclipses anulares y totales, fueron visibles desde Egipto a lo largo de su dilatada historia. Es posible que esta falta de registros se deba a la superstición que rodeaba el fenómeno de los eclipses en la tierra de los faraones: los egipcios consideraban los eclipses como fuentes de mala fortuna, hasta el punto de que el mero hecho de hablar sobre ellos podría traer mala suerte. Se especula que el cambio drástico de política de Estado que llevó a cabo Amenofis IV, cambiando su nombre por Akenatón, desplazando rápidamente la capital de Tebas a Amarna e instaurando una adoración monoteísta de Atón, la deidad asociada al disco solar, podría ser consecuencia de una serie de eclipses solares ocurridos sobre Egipto en el siglo XIV a.C. Según esta hipótesis, estos fenómenos astronómicos excepcionales habrían sido interpretados como un signo inequívoco de la divinidad reclamando un cambio en la organización del país.

En Mesopotamia encontramos registros sistemáticos del cielo que se extienden durante varios siglos. Entre estos no faltan notas sobre eclipses, que eran interpretados en un sentido astrológico como señales que los dioses enviaban al rey, y que podían leerse como signos de buen augurio si se predecían con antelación. Ayudados por el sistema de numeración posicional que desarrollaron, con base sexagesimal, los astrónomos de Mesopotamia fueron capaces de identificar las épocas propicias para que ocurrieran eclipses ya en época temprana, varios siglos antes de nuestra era. Con el paso del tiempo, los astrónomos de Babilonia consiguieron identificar incluso patrones más finos de repetición, más allá de las dos épocas anuales en que es posible un eclipse. El más famoso de estos patrones repetitivos es el ciclo Saros (6585.32 días), que ya habían identificado con certeza para el siglo III a.C.

En el año 585 a.C. se estaba librando una cruenta batalla en la península de Anatolia. Enfrentados estaban los Medos y los Lidios, que llevaban cinco años en guerra. Hacia el final de la tarde, un eclipse total de sol sumió en la oscuridad el campo de batalla y, según el historiador Heródoto, ambas partes lo interpretaron como un inequívoco signo de reprobación por parte de los dioses y se apresuraron a firmar un tratado de paz. Los cálculos modernos nos muestran que el eclipse realmente ocurrió el 28 de mayo de 585 a.C. y fue total junto al río Halis, donde creemos que se estaba librando la batalla. Por si fuera poco, Heródoto nos dice también que el eclipse había sido predicho por Tales de Mileto, en el que se ha llegado a considerar el primer gran éxito predictivo de la ciencia occidental. Pero, ¿pudo Tales realmente predecir el eclipse?

Se ha solido especular que Tales podría haber aprendido de los astrónomos babilonios cómo predecir eclipses utilizando algún patrón de repetición, como el ciclo saros. En la época de Tales, los propios babilonios no eran capaces de predecir eclipses solares con precisión, una tarea mucho más compleja que predecir un eclipse lunar; ni siquiera habían reconocido aún el propio ciclo saros, que solo desarrollarían dos o tres siglos más tarde. En todo caso, el ciclo saros no resulta demasiado útil para predecir eclipses solares visibles desde una ubicación concreta, porque se produce un desplazamiento de 120º de longitud entre un eclipse y el siguiente. La acumulación de tres saros (conocida como exeligmos) sí que permite predecir eclipses solares visibles desde una zona similar, pero el eclipse de 585 a.C. ocurrió justamente al final de la banda de totalidad, y esto hace que el eclipse que lo precedió por un triple saros no fuera visible desde el este del Mediterráneo. Así, Tales no pudo predecir con certeza el eclipse usando uno de estos ciclos. Quizá anunciara la posibilidad de un eclipse mediante las estaciones de eclipses, o puede que la predicción fuera atribuida de forma posterior a Tales, uno de los Siete Sabios de la Antigüedad.

En el contexto de la guerra del Peloponeso, en el año 413 a. C., las tropas atenienses lideradas por el general Nicias estaban enfrentadas al enemigo ante las costas de Siracusa, en la actual Sicilia. Y las cosas les iban bastante mal a Nicias y a sus tropas. Cuando estaban a punto de retirarse, el 27 de agosto de 413 a.C., un fenómeno astronómico hizo que cambiaran su decisión, con funestas consecuencias. Esa noche, la luna llena se tiñó del color de la sangre como resultado de un eclipse total de Luna. Esto aterrorizó a Nicias, que lo consideró un mal presagio. Siguiendo el consejo de sus adivinos, el comandante Nicias retrasó la partida durante casi un mes, lo que le dio una gran ventaja al enemigo. El resultado fue que los atenienses sufrieron una dura derrota y Nicias murió en la lucha; según Tucídides, esta fue posiblemente la mayor derrota de la historia helénica.

Eclipses en la Edad Media y en la Edad Moderna

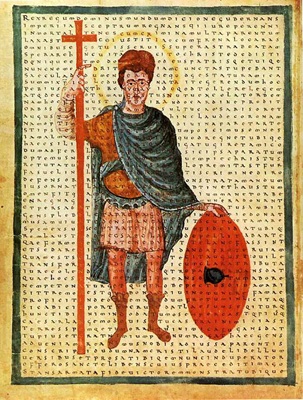

El siglo IX se abría con la coronación de Carlomagno como emperador de lo que se convertiría en el Sacro Imperio Romano Germánico. Apenas 14 años después, Carlomagno moriría tras una serie de eclipses solares y lunares que fueron visibles desde su reino, y que se interpretaron supersticiosamente. Su hijo y sucesor, Ludovico Pío, al parecer, asoció la muerte de su padre con los eclipses anteriores. Cuando el 5 de mayo de 840 se produjo un eclipse total de Sol, Ludovico Pío vio claramente que los dioses lo señalaban esta vez a él. Ludovico se asustó y nunca se recuperó, creyendo que sus días estaban contados. Murió un mes después.

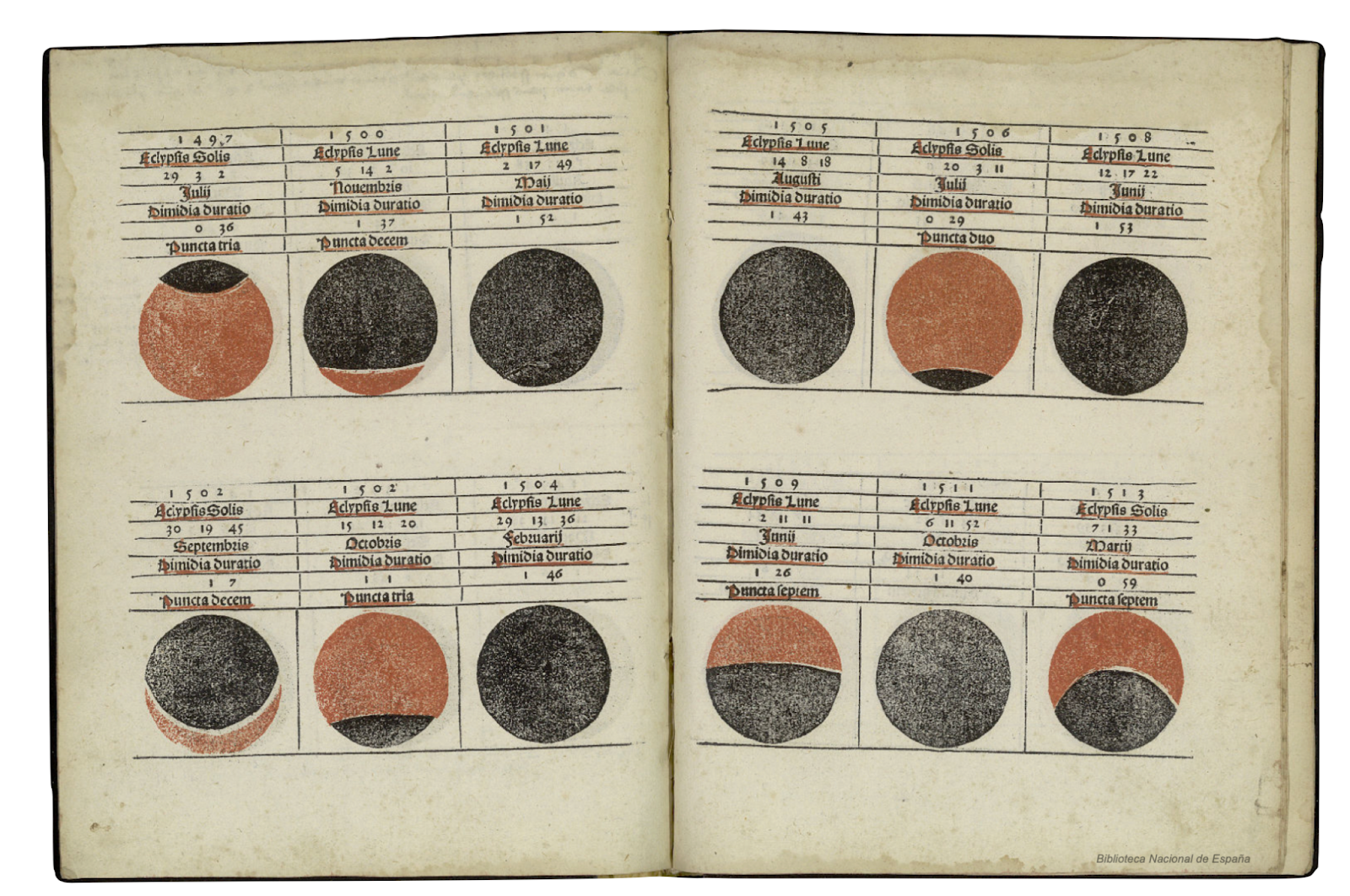

Los eclipses también pueden utilizarse para beneficio propio. Eso mismo hizo Cristóbal Colón cuando tuvo problemas en su cuarto viaje a América. En 1503, tras haber tenido que abandonar dos barcos, su último par de carabelas se vio plagado de gusanos marinos y se vio obligado a amarrar en la costa norte de Jamaica. Inicialmente, los indígenas jamaicanos fueron hospitalarios con Colón, pero, tras seis meses sin recibir nada a cambio, su paciencia y generosidad empezó a agotarse. Colón, desesperado, tuvo una idea al consultar su Calendarium, obra de efemérides astronómicas de Regiomontano. Así descubrió que próximamente se produciría un eclipse total de luna, la tarde del 29 de febrero de 1504. Ese día, invitó a los caciques a bordo de su buque insignia y les explicó que su poderoso dios cristiano estaba muy enfadado por su negativa a seguir ayudando a los españoles. Por ello, Dios iba a castigarlos con hambre y enfermedades, pero les daría una última oportunidad: enviaría una señal celeste oscureciendo la luna y, como muestra de la ira divina, haría que se vuelva de color rojo. Si cambiaban su actitud tras este aviso, podrían salvarse.

A pesar de que los caciques inicialmente se burlaron de Colón, a medida que la luna ascendía por el horizonte, empezaron a apreciar algo extraño. Según avanzaba el eclipse parcial, sus burlas quedaron atrás y comenzaron a asustarse, hasta quedar completamente aterrorizados cuando la luna enrojeció. Rápidamente acudieron a Colón para suplicarle que intercediera por ellos ante su Dios. El navegante se retiró y, cuando el eclipse estaba a punto de finalizar, anunció que su Dios los perdonaba siempre que se comprometieran a ayudar a los españoles. A los españoles no les faltó agua ni alimentos durante el tiempo que tuvieron que permanecer en Jamaica.

Edmond Halley, descubridor del famoso cometa que lleva su nombre, fue también uno de los primeros astrónomos que llevaron a cabo predicciones precisas sobre la visibilidad de eclipses solares en la Edad Moderna. El 3 de mayo de 1715, predijo en detalle el recorrido de un eclipse que iba a cruzar Inglaterra de lado a lado, y pidió a los ciudadanos que anotaran exactamente cuándo comenzaban y finalizaban las distintas fases del eclipse. Estamos ante uno de los primeros proyectos de ciencia ciudadana, con el fin de mejorar los parámetros de la órbita de la Luna y la Tierra a partir de los detalles del mismo eclipse observado desde distintas localizaciones.

Antonio de Ulloa observa un eclipse desde el mar

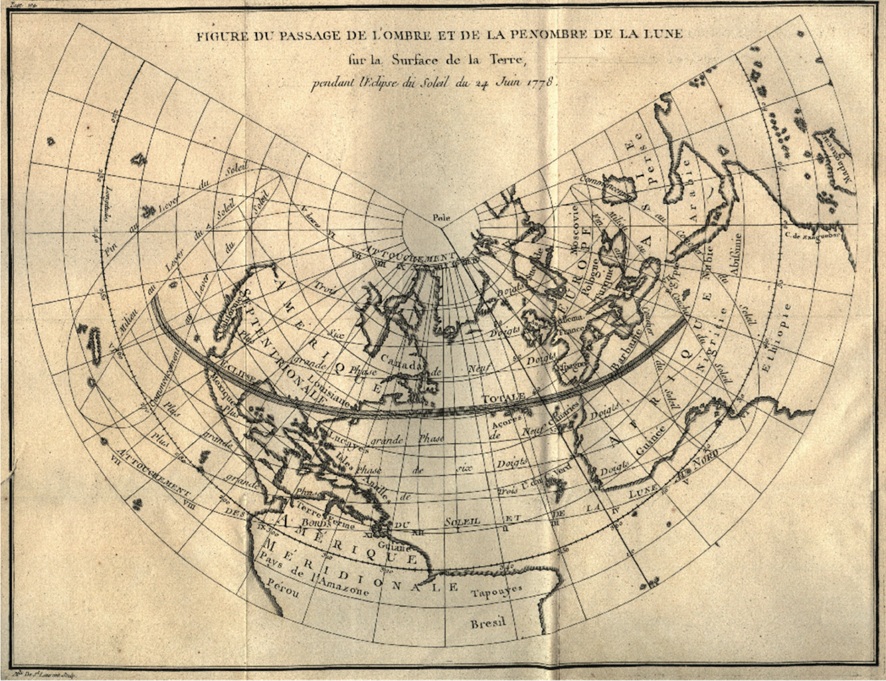

El 24 de junio de 1778 se produjo un eclipse total de Sol, cuya banda de totalidad cruzó el océano Atlántico de lado a lado. Desde el buque El España, Antonio de Ulloa pudo observar la totalidad del eclipse y realizar algunas medidas. Su objetivo era calcular la longitud del cabo de San Vicente a partir de la medida de tiempo de los contactos del eclipse, pero el limitado instrumental con el que contaba no le permitió obtener un resultado preciso. El mayor interés de sus observaciones radica en que nos dejó uno de los primeros registros de la corona solar, así como la observación de un fenómeno misterioso: un punto luminoso sobre la superficie lunar.

Junto a Jorge Juan, Antonio de Ulloa constituye el prototipo de marino científico ilustrado. Ambos habían participado en la expedición para medir un arco de meridiano cerca del ecuador, lo que permitió deducir que la Tierra está achatada por los polos. Tras varias décadas alejado del mar, por petición propia, Ulloa volvió a cruzar el Atlántico a bordo de El España entre 1776 y 1778. Al final de esta campaña, partiendo de Tenerife, el navío resultó estar sobre la zona de totalidad del eclipse solar el 24 de junio de 1778. Los plazos y el material del que disponían a bordo sugiere que no planeaban realmente observar el eclipse.

Antonio de Ulloa, consciente de las limitaciones cartográficas de la época, quiso aprovechar la ocasión para mejorar la determinación de la longitud geográfica del cabo de San Vicente, que no se conocía con precisión a pesar de su importancia naval. Aunque las observaciones de eclipses se habían utilizado para determinar coordenadar terrestres, este método no era el más indicado para ser aplicado en alta mar. A esto se sumó la precariedad de los instrumentos de los que disponían, ya que contaban con anteojos propios de la actividad náutica, y no específicos para observaciones astronómicas; además, los relojes de bitácora no disponían de segundero y el que sí lo tenía se encontraba averiado, tal y como se lamentaba el propio Ulloa. Todo esto, unido a una serie de hipótesis equivocadas en sus cálculos, hicieron que Ulloa llegara a un resultado erróneo para la longitud del cabo de San Vicente.

Durante la totalidad de cuatro minutos, Ulloa hizo una de las primeras observaciones científicamente documentadas de la corona solar. Los detalles de esta observación los describe el propio Ulloa en la memoria que eleva a Carlos III, donde narra con gran lujo de detalles ese fenómeno muy particular que pocos astrónomos han observado hasta hoy, como es el anillo luminoso que rodea el disco lunar, fenómeno de lo más asombroso y bello a contemplar. De esta visión Ulloa llegó a la conclusión de que la Luna debía de tener una atmósfera similar a la de nuestro planeta. Aunque hoy sepamos que esto no es cierto, Edmund Halley había llegado a una conclusión similar al observar un eclipse total de Sol a comienzos del siglo XVIII; una explicación razonable dados los conocimientos de la época. La vívida descripción del colorido y forma de la corona solar sugiere que se encontraban cerca de un máximo de actividad solar en 1778.

Otro fenómeno interesante sobre el que Ulloa incidió en su memoria es el punto luminoso que observó durante el eclipse. Se trataba de la aparición de un pequeño punto luminoso dentro del disco lunar, poco antes del comienzo de la emersión y cerca del limbo de la Luna. Actualmente, se clasifica dentro de los llamados fenómenos lunares transitorios y, posiblemente, es consecuencia de erupciones de gases asociados a una actividad geológica lunar pasada. Ulloa hablaba del fenómeno como el más raro y particular que se haya hasta el presente observado, y le llevó a proponer que podía existir un agujero que cruzaba la Luna de lado a lado, pequeño y visible solo desde una alineación muy concreta que tuvo lugar durante el eclipse (una caverna luminosa lunar). A pesar de las dificultades de sus medidas, Ulloa compartió sus observaciones con academias científicas europeas, suscitando un gran interés internacional. Aún hoy se debate el origen de estos cambios repentinos de brillo en la superficie de la Luna, que han sido registrados en centenares de ocasiones.

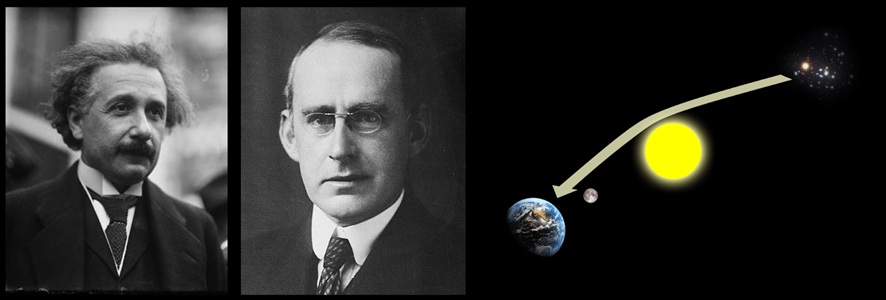

El eclipse de Eddington

En 1915, Albert Einstein proponía una de las teorías más influyentes del siglo XX, llamada a sacudir los cimientos de la física moderna: la teoría de la relatividad general. Entre otras muchas cosas, esta teoría hace una predicción asombrosa: nos dice que la masa deforma el espacio-tiempo a su alrededor, de manera que la trayectoria de la luz se curva ligeramente al pasar junto a un cuerpo masivo. Esto quiere decir que, técnicamente, podemos llegar a ver un objeto que se encuentra detrás de otro siempre que el objeto intermedio tenga suficientemente masa. El gran astrofísico británico Sir Arthur Eddington, una de las mentes más brillantes de su época, propuso que la teoría de la relatividad podría probarse de forma empírica durante un eclipse total de Sol. En efecto, comparando la posición relativa de un conjunto de estrellas próximas al limbo solar antes y después del eclipse, sería posible concluir si la masa del Sol estaba distorsionando la trayectoria de los rayos de luz provenientes de las estrellas lejanas.

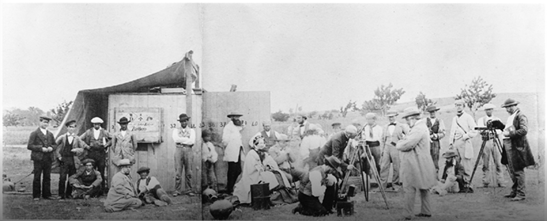

Las desviaciones predichas eran extremadamente pequeñas, comparables a observar el grosor de un alfiler a una distancia de unos 200 metros. A pesar de ello, Eddington se lanzó a la aventura, provisto de los mejores instrumentos de la época y dispuesto a observar el eclipse total de Sol del 29 de mayo de 1919. Se trataba de un eclipse con una fase de totalidad larga en el que, además, el Sol pasaba junto al cúmulo de las Híades, en la constelación de Tauro. Eso proporcionaba un buen número de estrellas puntuales que servían de referencias fiables con las que poder comparar. Con el fin de probar si Einstein tenía razón, los británicos organizaron una expedición doble, con un primer grupo dirigido por Eddington a la isla de Príncipe, frente a la costa de África, y un segundo grupo que fue enviado a observar el eclipse desde Sobral, en el noreste de Brasil.

Mediante placas fotográficas, ambos grupos registraron las posiciones de las estrellas durante el eclipse y también unos meses después, ya de noche. Al comparar ambos registros, Eddington demostró que las posiciones de las estrellas variaban ligeramente durante el eclipse, tal y como se esperaba si la gravedad del Sol modifica el espacio-tiempo a su alrededor, desviando la luz de las estrellas lejanas. Desde entonces, varios experimentos adicionales han confirmado este efecto con instrumentos más precisos, en perfecto acuerdo con la teoría general de la relatividad.

Los eclipses españoles del siglo XX

Durante la segunda mitad del siglo XIX, España ya había tenido la suerte de disfrutar de dos eclipses totales de Sol, en 1860 y 1870. Estos eclipses motivaron expediciones para observarlos y se realizaron algunos de los primeros estudios sobre astrofotografía de la corona solar. El mismísimo Warren de la Rue se había desplazado hasta Álava para observar y fotografiar el primero de estos eclipses, donde un jovencísimo Santiago Ramón y Cajal, futuro premio Nobel de Medicina, quedó conmocionado por la observación de este fenómeno astronómico cuando contaba con tan solo ocho años.

Tras el ensayo general que propiciaron estos dos eclipses decimonónicos, el terreno estaba abonado para recibir una tríada de eclipses solares que iba a ser visible desde la península ibérica a comienzos del siglo XX. El primero de ellos tuvo lugar el 28 de mayo de 1900 y varios equipos nacionales se desplazaron para observarlo: desde el Observatorio de San Fernando se desplazaron a Elche, mientras que los astrónomos del Observatorio de Madrid observaron el eclipse desde Plasencia. Conviene aclarar que, técnicamente, el siglo XX comienza en 1901, pero por razones históricas incluimos el eclipse de 1900 dentro del grupo de eclipses de ese siglo.

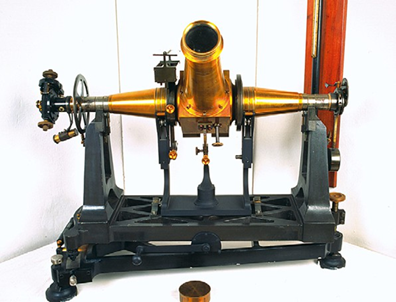

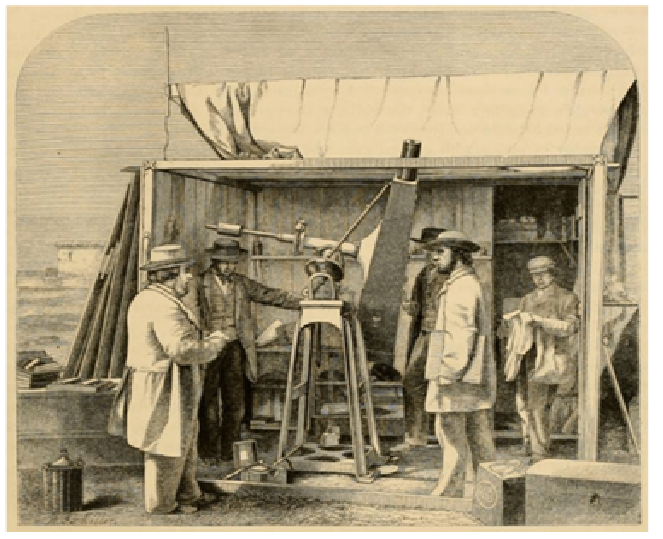

El director del Observatorio de Madrid había insistido en la necesidad de adquirir telescopios avanzados para estar a la altura de las expediciones internacionales que llegarían a España, y así consiguieron fondos para adquirir dos telescopios de 20 cm de apertura a la prestigiosa casa Grubb de Dublín. Para desesperación de los astrónomos, el proceso de adquisición de los telescopios y su pago se dilató en el tiempo; los instrumentos llegaron apenas 11 días antes del eclipse al lugar elegido para la observación. Y no fue fácil transportarlos: según se narra, los telescopios llegaron en carretas tiradas por bueyes, un detalle pintoresco que contrasta con la alta tecnología que representaban los telescopios.

Afortunadamente, los astrónomos pudieron observar el eclipse con los excelentes telescopios de Grubb, uno óptico y otro fotográfico, desde El Berrocalillo, cerca de Plasencia. La observación fue una colaboración internacional: el equipo español, liderado por el director Íñiguez, trabajó junto a destacados astrónomos irlandeses, incluido el propio Sir Howard Grubb, fabricante de los telescopios. El programa de observación buscaba tres objetivos clave: medir con precisión los contactos del eclipse, fotografiar la corona solar y analizar su espectro para estudiar la misteriosa raya verde, una característica espectral por aquel entonces enigmática. Este primer eclipse no solo marcó un hito científico, sino que simbolizó la lucha por la modernización y el reconocimiento de la astronomía en España.

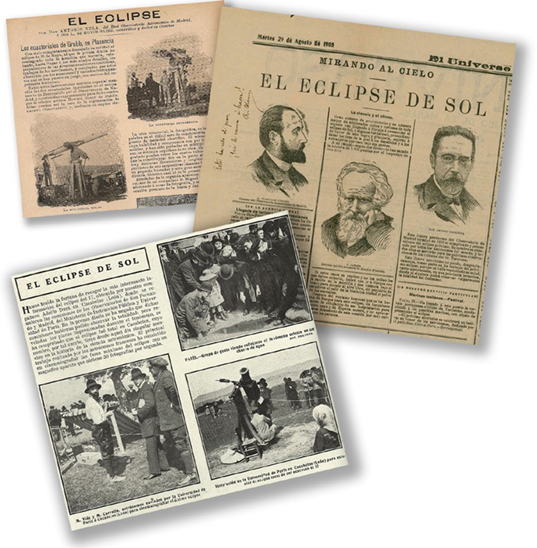

El 30 de agosto de 1905, un segundo eclipse total de Sol visitó España, en esta ocasión con una duración máxima de casi cuatro minutos. Nuestro país se convirtió en el epicentro del fenómeno, atrayendo a más de veinte equipos internacionales de científicos. Burgos, con su cielo despejado y ubicación estratégica, se seleccionó como lugar principal de observación por parte del Observatorio de Madrid. Allí se levantaron instalaciones temporales para astrónomos nacionales y extranjeros, además de involucrar al ejército en labores logísticas. Los equipos utilizaron cámaras, espectrógrafos y polarímetros para estudiar la corona solar y otros detalles astronómicos. También fue notable el intento pionero de observación desde globos aerostáticos, una idea promovida por el Ministerio de la Guerra, que marcó un precedente en los estudios espaciales.

El eclipse de 1905 no solo fue un evento científico, sino también un fenómeno cultural. Miles de curiosos se desplazaron a Burgos, abarrotando trenes y llenando las calles. El rey Alfonso XIII, acompañado de miembros de la realeza y del gobierno, visitó las instalaciones y asistió a los lanzamientos de globos aerostáticos. Mientras tanto, la ciudad se engalanó con festivales, representaciones teatrales, corridas de toros e incluso se organizó un concurso de fotografía del eclipse. Los astrónomos del Observatorio de San Fernando también se desplazaron a Castilla para observarlo, en su caso, a Soria. También se realizaron observaciones del eclipse desde centros como el observatorio de la Cartuja, del Ebro y Fabra.

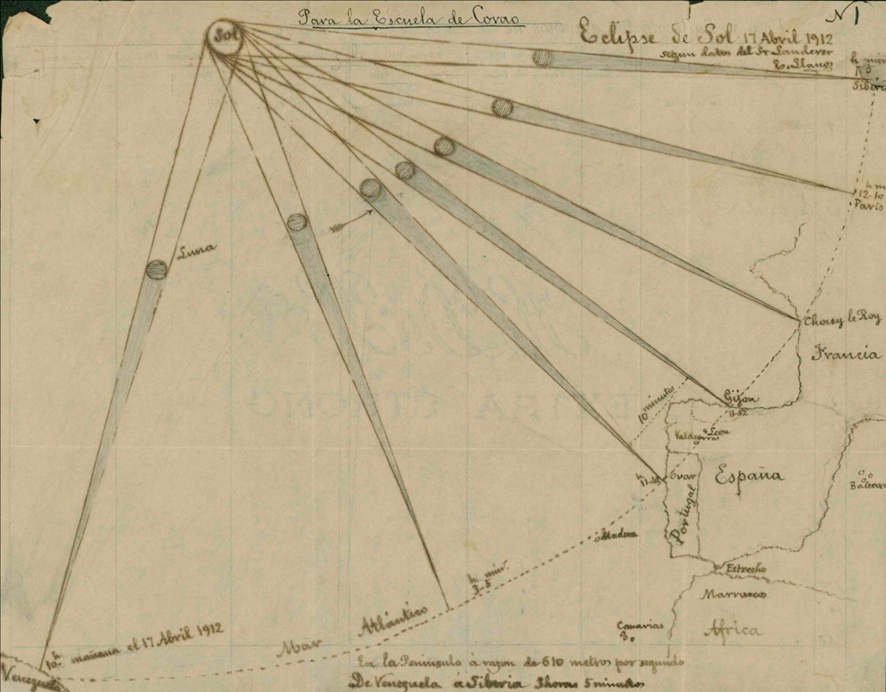

El eclipse del 17 de abril de 1912 presentaba una característica que lo hacía muy especial: los cálculos indicaban que sería total durante solo unos segundos en una estrecha franja del noroeste de la península ibérica, mientras que en el resto del recorrido sería anular. Es lo que conocemos como un eclipse híbrido. Sin embargo, existía la posibilidad de que en toda la península el fenómeno se percibiera únicamente como anular debido a la incertidumbre asociada a los cálculos, cuyos detalles dependen de los movimientos orbitales de la Luna, y de ahí la importancia de medir la duración de la totalidad con precisión.

Los preparativos comenzaron un año antes, con expediciones para determinar los mejores emplazamientos para observar el fenómeno. Finalmente, el Real Observatorio Astronómico de Madrid eligió Cacabelos, en León, como el lugar óptimo. Las campañas previas incluyeron mediciones precisas de coordenadas y estudios de las condiciones del terreno. La fase crítica del eclipse duró apenas siete segundos, en los que se pudieron apreciar las famosas perlas de Baily, destellos brillantes que se forman debido a las irregularidades del borde lunar. Esto dio lugar a varias publicaciones científicas, tanto de los equipos españoles como extranjeros. Los maestros de escuela también se afanaron por promover la observación del eclipse entre el alumnado y los habitantes de la zona.

Habitualmente se considera que la historia del cine comienza en 1895 con la primera proyección cinematográfica pública por parte de los hermanos Lumière en París. Apenas diez años después, Josep Comas Solà, director del Observatorio Fabra de Barcelona, intentó realizar una grabación cinematográfica en el eclipse de 1905, pero tuvo problemas técnicos. Para el eclipse de 1912, Comas Solà se desplazó a Barco de Valdeorras, en Galicia, para grabar el fenómeno astronómico con una cámara cinematográfica proporcionada por la casa Pathé. Así, y con el uso de dos prismas, el astrónomo pudo obtener una grabación del espectro relámpago del eclipse, el espectro de emisión de la cromosfera que es visible brevemente durante la totalidad. Además, pudo confirmar que, aunque a simple vista el eclipse se vio total de forma instantánea, la película muestra que no lo fue, y concluyó que la totalidad debió de pasar unos kilómetros al sur de su posición, lo que coincide con los cálculos modernos.

A pesar de las diferencias entre los eclipses de 1900, 1905 y 1912, estos eventos compartieron varios elementos clave: avances científicos significativos, cooperación internacional, retos logísticos y un impacto social notable. Gracias a esta tríada de eclipses, la astronomía en España vivió una época de crecimiento e innovaciones a comienzos del siglo XX. En la tercera década del siglo XXI, España vuelve a ser el escenario de un conjunto de eclipses solares que, sin duda, atraerán una gran atención internacional.

Los eclipses de 1860 y 1870

Durante la segunda mitad del siglo XIX, España ya había tenido la suerte de disfrutar de dos eclipses totales de Sol, en 1860 y 1870. Estos eclipses motivaron expediciones para observarlos y se realizaron algunos de los primeros estudios sobre astrofotografía de la corona solar. El mismísimo Warren de la Rue se había desplazado hasta Álava para observar y fotografiar el primero de estos eclipses, donde un jovencísimo Santiago Ramón y Cajal, futuro premio Nobel de Medicina, quedó conmocionado por la observación de este fenómeno astronómico cuando contaba con tan solo ocho años.

El eclipse de 1860, y las observaciones que de la Rue llevó a cabo desde España, fue fundamental para revelar el origen de las protuberancias solares. Esta suerte de llamaradas que forman bucles caprichosos alrededor del Sol son visibles durante los eclipses totales, cuando la Luna bloquea la fotosfera. Sin embargo, a mediados del siglo XIX no estaba claro si aquellos tentáculos formaban intrínsecamente parte del Sol, o bien si eran características de la Luna o fenómenos asociados a la atmósfera terrestre. Warren de la Rue capturó la fase total de dicho eclipse mediante su fotoheliógrafo desde dos lugares distintos. Si las protuberancias tenían su origen en la Tierra o la Luna, se esperaba que se vieran de forma distinta desde ambas localizaciones, mientras que si eran parte del Sol, deberían coincidir. De la Rue observó que las protuberancias eran idénticas en ambas fotografías, demostrando así que formaban parte del Sol: son estructuras en la atmósfera de nuestra estrella que normalmente resulta invisibles como consecuencia del brillo del disco solar.

El eclipse total de Sol de 1900

Tras el ensayo general que propiciaron estos dos eclipses decimonónicos, el terreno estaba abonado para recibir una tríada de eclipses solares que iba a ser visible desde la península ibérica a comienzos del siglo XX. El primero de ellos tuvo lugar el 28 de mayo de 1900 y varios equipos nacionales se desplazaron para observarlo: desde el Observatorio de San Fernando se desplazaron a Elche, mientras que los astrónomos del Observatorio de Madrid observaron el eclipse desde Plasencia. Conviene aclarar que, técnicamente, el siglo XX comienza en 1901, pero por razones históricas incluimos el eclipse de 1900 dentro del grupo de eclipses de ese siglo.

El director del Observatorio de Madrid había insistido en la necesidad de adquirir telescopios avanzados para estar a la altura de las expediciones internacionales que llegarían a España, y así consiguieron fondos para adquirir dos telescopios de 20 cm de apertura a la prestigiosa casa Grubb de Dublín. Para desesperación de los astrónomos, el proceso de adquisición de los telescopios y su pago se dilató en el tiempo; los instrumentos llegaron apenas 11 días antes del eclipse al lugar elegido para la observación. Y no fue fácil transportarlos: según se narra, los telescopios llegaron en «carretas tiradas por bueyes», un detalle pintoresco que contrasta con la alta tecnología que representaban los telescopios.

Afortunadamente, los astrónomos pudieron observar el eclipse con los excelentes telescopios de Grubb, uno óptico y otro fotográfico, desde El Berrocalillo, cerca de Plasencia. La observación fue una colaboración internacional: el equipo español, liderado por el director Íñiguez, trabajó junto a destacados astrónomos irlandeses, incluido el propio Sir Howard Grubb, fabricante de los telescopios. El programa de observación buscaba tres objetivos clave: medir con precisión los contactos del eclipse, fotografiar la corona solar y analizar su espectro para estudiar la misteriosa «raya verde», una característica espectral por aquel entonces enigmática. Este primer eclipse no solo marcó un hito científico, sino que simbolizó la lucha por la modernización y el reconocimiento de la astronomía en España.

El eclipse total de Sol de 1905

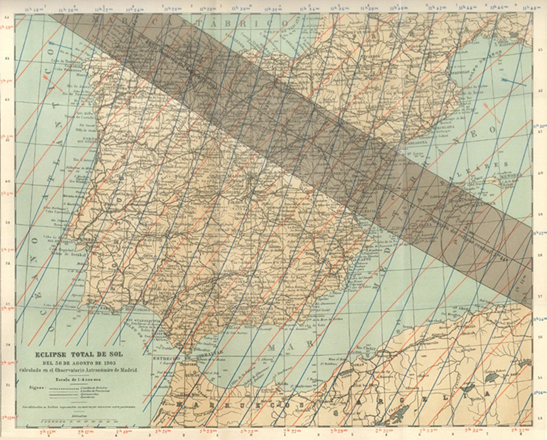

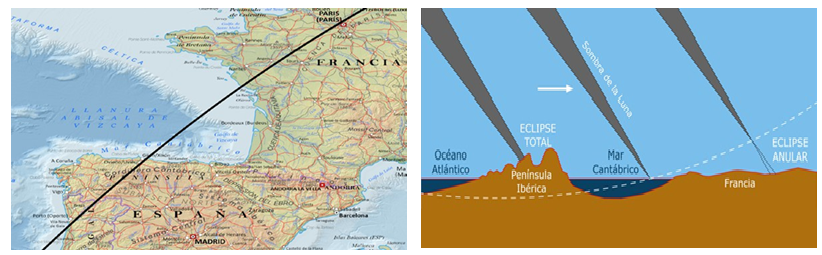

El 30 de agosto de 1905, un segundo eclipse total de Sol visitó España, en esta ocasión con una duración máxima de casi cuatro minutos. Nuestro país se convirtió en el epicentro del fenómeno, atrayendo a más de veinte equipos internacionales de científicos. Había dos circunstancias que hacían el eclipse especialmente interesante: por un lado, que sería visible desde tres continentes (América, Europa y África) y, por otro lado, que se trataba de un eclipse excepcionalmente largo. En concreto, el punto de máximo eclipse, donde la totalidad es más larga, tenía lugar sobre España, razón por la cual el eclipse fue conocido como «el eclipse español». El recorrido de la totalidad del eclipse sobre la península ibérica fue muy similar a la banda de totalidad del eclipse del 12 de agosto de 2026.

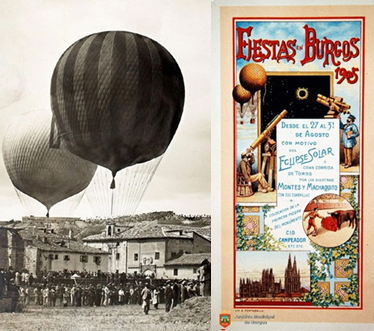

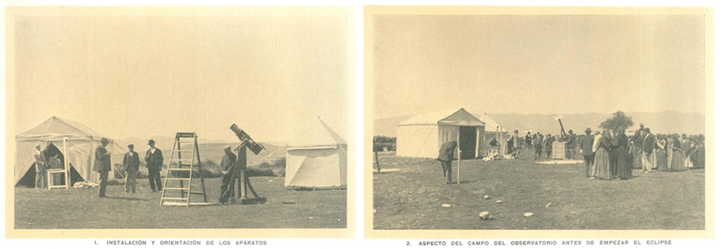

Burgos, con su cielo despejado y ubicación estratégica, se seleccionó como lugar principal de observación por parte del Observatorio de Madrid. Allí se levantaron instalaciones temporales para astrónomos nacionales y extranjeros, además de involucrar al ejército en labores logísticas. Los equipos utilizaron cámaras, espectrógrafos y polarímetros para estudiar la corona solar y otros detalles astronómicos. También fue notable el intento pionero de observación desde globos aerostáticos, una idea promovida por el Ministerio de la Guerra, que marcó un precedente en los estudios espaciales.

El eclipse de 1905 no solo fue un evento científico, sino también un fenómeno cultural. Miles de curiosos se desplazaron a Burgos, abarrotando trenes y llenando las calles. El rey Alfonso XIII, acompañado de miembros de la realeza y del gobierno, visitó las instalaciones y asistió a los lanzamientos de globos aerostáticos. Mientras tanto, la ciudad se engalanó con festivales, representaciones teatrales, corridas de toros e incluso se organizó un concurso de fotografía del eclipse. Los astrónomos del Observatorio de San Fernando se desplazaron a Castilla para observarlo, en su caso, a Soria. Además, se realizaron observaciones del eclipse desde centros como el observatorio de la Cartuja, del Ebro y Fabra.

El eclipse solar híbrido de 1912

El eclipse del 17 de abril de 1912 presentaba una característica que lo hacía muy especial: los cálculos indicaban que sería total durante solo unos segundos en una estrecha franja del noroeste de la península ibérica, mientras que en el resto del recorrido sería anular. Es lo que conocemos como un eclipse híbrido. Sin embargo, existía la posibilidad de que en toda la Península el fenómeno se percibiera únicamente como anular debido a la incertidumbre asociada a los cálculos, cuyos detalles dependen de los movimientos orbitales de la Luna, y de ahí la importancia de medir la duración de la totalidad con precisión.

Los preparativos comenzaron un año antes, con expediciones para determinar los mejores emplazamientos desde donde observar el fenómeno. Finalmente, el Real Observatorio Astronómico de Madrid eligió Cacabelos, en León, como el lugar óptimo. Las campañas previas incluyeron mediciones precisas de coordenadas y estudios de las condiciones del terreno. La fase crítica del eclipse duró apenas siete segundos, en los que se pudieron apreciar las famosas «perlas de Baily», destellos brillantes que se forman debido a las irregularidades del borde lunar. Esto dio lugar a varias publicaciones científicas, tanto de los equipos españoles como extranjeros. Los maestros de escuela también se afanaron por promover la observación del eclipse entre el alumnado y los habitantes de la zona.

Habitualmente se considera que la historia del cine comienza en 1895 con la primera proyección cinematográfica pública por parte de los hermanos Lumière en París. Apenas diez años después, Josep Comas Solà, director del Observatorio Fabra de Barcelona, intentó realizar una grabación cinematográfica en el eclipse de 1905, pero tuvo problemas técnicos. Para el eclipse de 1912, Comas Solà se desplazó a Barco de Valdeorras, en Galicia, para grabar el fenómeno astronómico con una cámara cinematográfica proporcionada por la casa Pathé. Así, y con el uso de dos prismas, el astrónomo pudo obtener una grabación del espectro relámpago del eclipse, el espectro de emisión de la cromosfera que es visible brevemente durante la totalidad. Además, pudo confirmar que, aunque a simple vista el eclipse se vio total de forma instantánea, la película muestra que no lo fue, y concluyó que la totalidad debió de pasar unos kilómetros al sur de su posición, lo que coincide con los cálculos modernos.

A pesar de las diferencias entre los eclipses de 1900, 1905 y 1912, estos eventos compartieron varios elementos clave: avances científicos significativos, cooperación internacional, retos logísticos y un impacto social notable. Gracias a esta tríada de eclipses, la astronomía en España vivió una época de crecimiento e innovaciones a comienzos del siglo XX. En la tercera década del siglo XXI, España vuelve a ser el escenario de un conjunto de eclipses solares que, sin duda, atraerán una gran atención internacional.

España: del año 1000 al 2005

Descubra en este volumen, cuyo autor Manuel Vázquez Abeledo (3 de enero de 2025) es uno de los físicos solares nacionales más prestigiosos, una narración cronológica de los eclipses que han sido visibles desde España desde el año 1000 al 2005. Descargue este libro en PDF gratuito.