¿Qué es un eclipse de Sol?

¿Por qué se producen los eclipses?

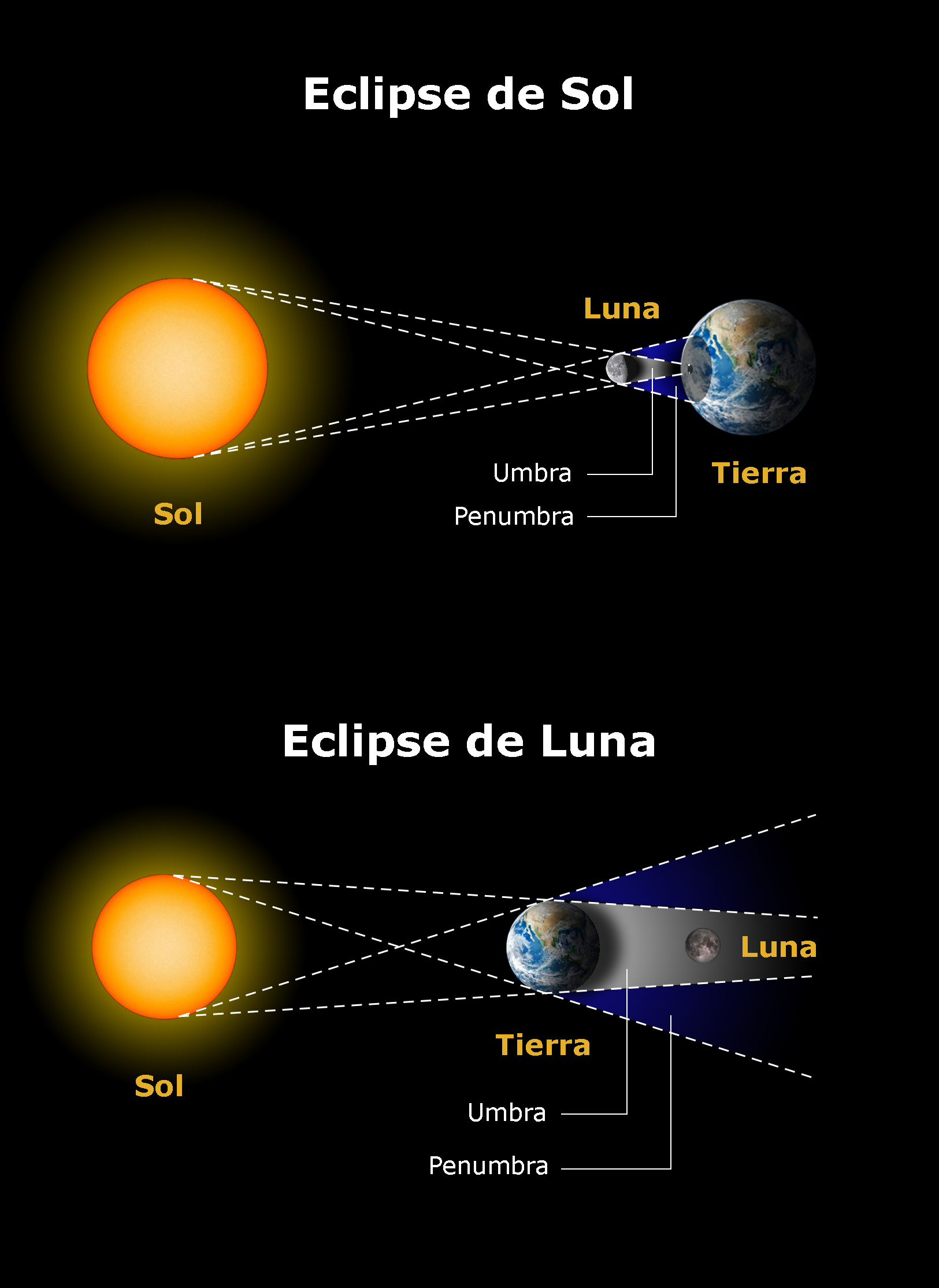

A la hora de observar un eclipse de Sol y entender bien qué es lo que estamos viendo, lo primero que cabe preguntarse es: ¿qué es un eclipse? Si acudimos al diccionario etimológico veremos que "eclipse" viene del griego ékleipsis, que significa "desaparición" o "abandono", lo que permite entender de una forma bastante gráfica las sensaciones que las personas que vivieron antes del desarrollo de la astronomía experimentarían al presenciar semejante prodigio. Ya en términos modernos, al hablar de un eclipse hablamos de un fenómeno astronómico que ocurre cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean, y el cuerpo que está en medio proyecta su sombra sobre el otro. Las órbitas de los tres impiden que el Sol sea el cuerpo que esté en medio, afortunadamente, pues si tal cosa ocurriera, no solo no habría lugar a eclipse alguno, sino que sería catastrófico para nuestro planeta. Quedan, por tanto, dos posibilidades. Si la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra, la sombra de la Luna se proyectará sobre alguna zona de la superficie de la Tierra, y tendremos un eclipse de Sol. Desde esa región estaremos pues a la sombra de la Luna, y veremos el Sol total o parcialmente tapado por esta. Si por el contrario es la Tierra la que se sitúa entre el Sol y la Luna, hablaremos de un eclipse de Luna, porque desde nuestro planeta veremos la Luna oscurecida por estar en la sombra que proyecta la Tierra.

Estas situaciones se comprenden si recordamos que la Tierra está orbitando en torno al Sol, y la Luna, mucho más cerca de la Tierra, está girando en torno a ella, casi en el mismo plano que el de la órbita de la Tierra. Si nos ubicamos en la Tierra mirando hacia el Sol, cuando en su recorrido de 28 días la Luna pasa por "delante" de la Tierra, podemos tener un eclipse de Sol, y cuando pasa por "detrás", tendríamos un eclipse de Luna.

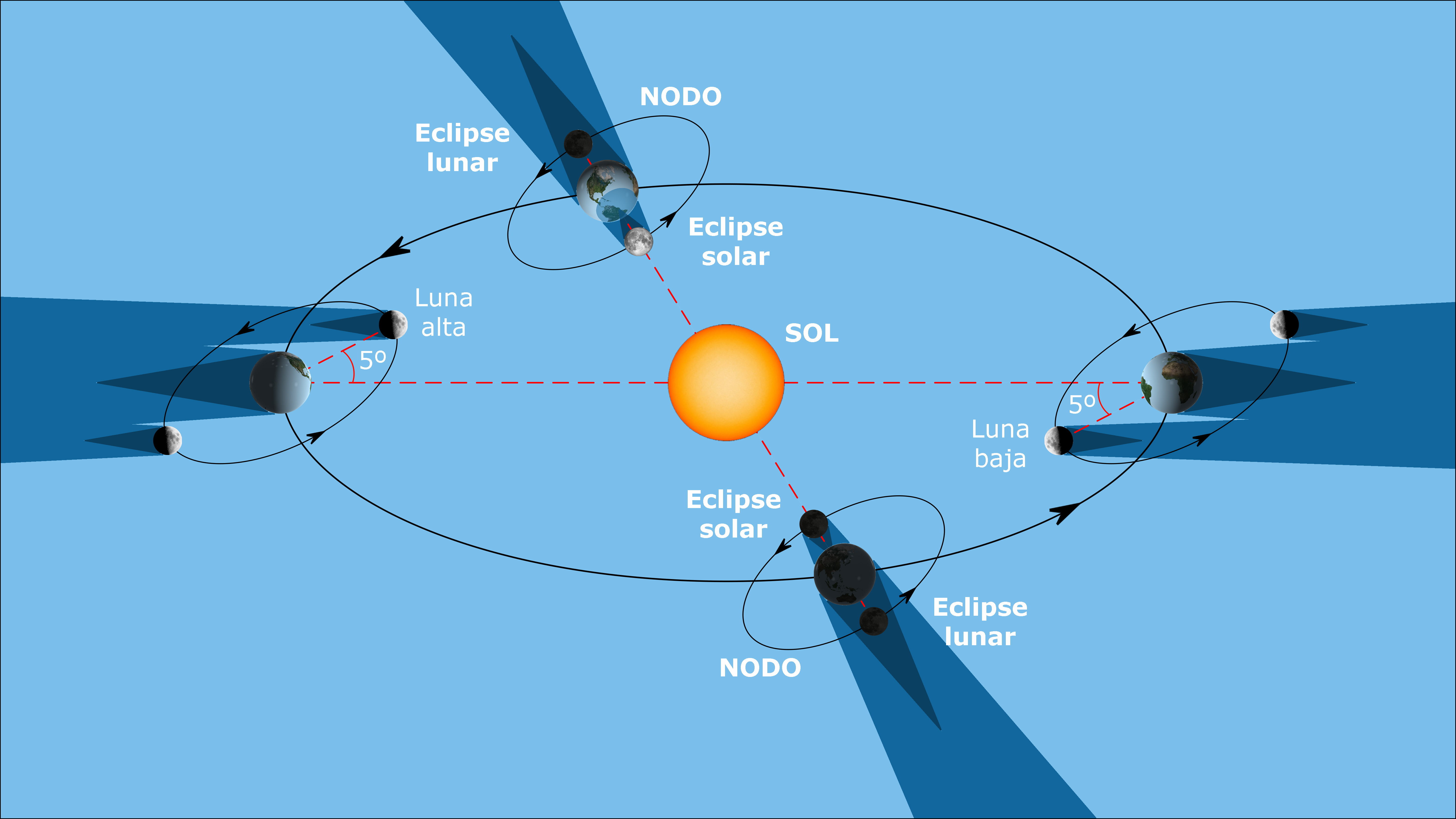

Considerando esa combinación de movimientos, podríamos pensar entonces que en cada órbita de la Luna debería haber un eclipse solar y otro lunar, según nuestro satélite vaya pasando por sus posiciones a un lado y otro de la Tierra. Sin embargo, esto no es así; los eclipses son mucho menos frecuentes, y esto se debe al siguiente hecho: el plano en el que orbita la Tierra en torno al Sol y el plano en el que orbita la Luna en torno a la Tierra no coinciden exactamente, sino que están levemente inclinados uno respecto a otro, formando un ángulo de 5°, como se muestra en la ilustración que acompaña este texto.

Esto hace que en la mayoría de los casos, como en las configuraciones de la derecha y la izquierda de la imagen adjunta, la Luna en su órbita pase por encima o por debajo de la línea que une la Tierra y el Sol, y por tanto no tenga lugar la alineación de los tres cuerpos que genera los eclipses. Esto solo se produce en situaciones como la de arriba o abajo de la imagen, que es cuando la Luna pasa por los nodos, o puntos de intersección entre los planos orbitales de la Luna y de la Tierra. Esto ocurre dos veces a lo largo de la órbita terrestre, con una separación temporal de unos seis meses. Los eclipses, además, suelen suceder de dos en dos: cuando tenemos uno de Sol, es muy común que unas dos semanas antes o después ocurra un eclipse de Luna. En este caso decimos que los dos eclipses se acompañan.

A la vista de lo anterior, podría pensarse que los eclipses deberían ocurrir en las mismas fechas cada año, en las dos ocasiones en que atravesamos la línea de nodos. Sin embargo, no es así, pues las órbitas de la Tierra y la Luna no son constantes ni conmensurables. Aunque se representan como elipses para simplificar, estas trayectorias están sujetas a perturbaciones gravitatorias causadas por el Sol, otros planetas y las mareas terrestres. El resultado es que las órbitas cambian sutilmente con el tiempo, y la línea de los nodos, donde los planos orbitales de la Luna y la Tierra, se cruzan, sufre un desplazamiento retrógrado. Este desplazamiento, que completa un giro completo cada 6.798 días, provoca que el Sol pase por un mismo nodo cada 346 días, lo que se conoce como año eclíptico. En consecuencia, las épocas de eclipses se adelantan aproximadamente 19 días cada año.

Esto hace que haya al menos dos eclipses de Sol al año. Y en ciertos años, si el primero ocurre a principios de año, es posible que ocurran otras dos épocas de eclipses, permitiendo hasta cinco eclipses solares si las condiciones son favorables, como ocurrió por última vez en 1935 y no volverá a ocurrir hasta 2206. A esto también ayuda el hecho de que la Luna y la Tierra tengan un tamaño considerable en relación a la distancia que los separa, lo que hace que no sea imprescindible que los tres astros estén exactamente alineados para que el eclipse se dé en algún lugar de la Tierra.

Eclipses de Sol

Los eclipses de Sol, como exponíamos en la sección anterior, se producen cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra y su sombra cae sobre nuestro planeta.

Es importante resaltar que solo desde la zona de la Tierra en la que cae la sombra de la Luna se podrá ver el eclipse de Sol, que será sin embargo inexistente en cualquier otro punto que esté iluminado. Esto difiere de los eclipses de Luna, que cuando se producen son visibles desde zonas más amplias, y hace que observar un eclipse de Sol sea un acontecimiento particularmente excepcional.

Magnitud y oscurecimiento de un eclipse de Sol

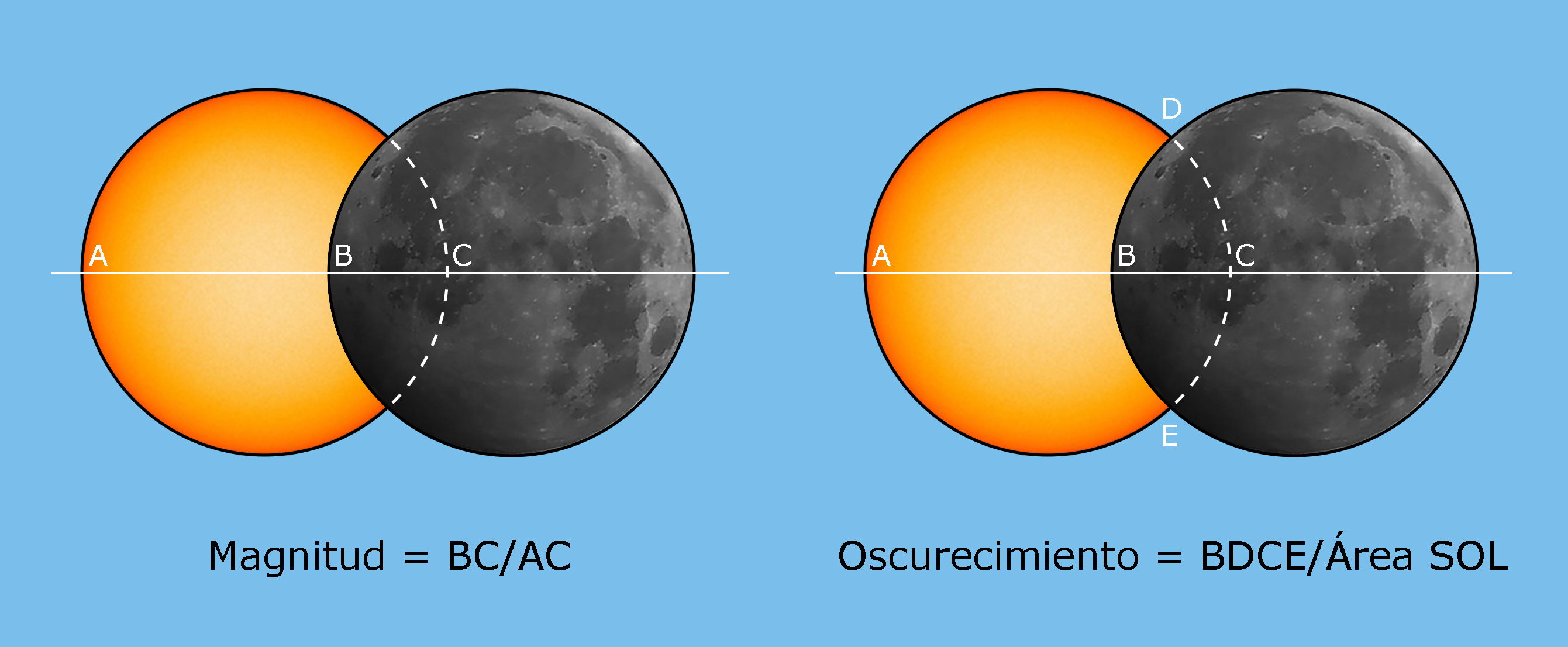

Para indicar en un eclipse solar hasta qué punto la Luna está ocultando al Sol podemos usar diferentes parámetros. Uno de ellos es la magnitud, que nos indica qué fracción del diámetro angular del Sol se está cubriendo. Es una relación entre diámetros (ocultado y total), y no entre áreas. En un eclipse parcial o anular la magnitud siempre estará entre cero y uno, siendo mayor la ocultación cuanto más cerca de uno esté la magnitud. La magnitud puede darse en forma decimal o en porcentaje, indistintamente (por ejemplo, 0,2 o 20%, sobre un diámetro solar de 1 o 100%). En un eclipse total la magnitud es el cociente entre el diámetro angular lunar y el solar, y siempre es igual o mayor a uno. Por otro lado, también se puede hablar de oscurecimiento, que nos indica la fracción del área del Sol que está cubierta por el disco lunar. No se da una correspondencia única entre magnitud y oscurecimiento, debido a las variaciones del tamaño angular de la Luna a lo largo de su órbita, que hace que en ciertas configuraciones de eclipse solar la magnitud pueda ser la misma, pero varíe el porcentaje de superficie solar ocultada, y por tanto el oscurecimiento pueda ser diferente.

Tipos de eclipses de Sol

El tipo de eclipse de Sol que podamos ver desde una cierta zona de la Tierra va a depender de si la Luna tapa total o parcialmente el disco solar, y de qué manera. Vamos a poder observar tres tipos de eclipses solares: totales, anulares y parciales.

Eclipse total de Sol

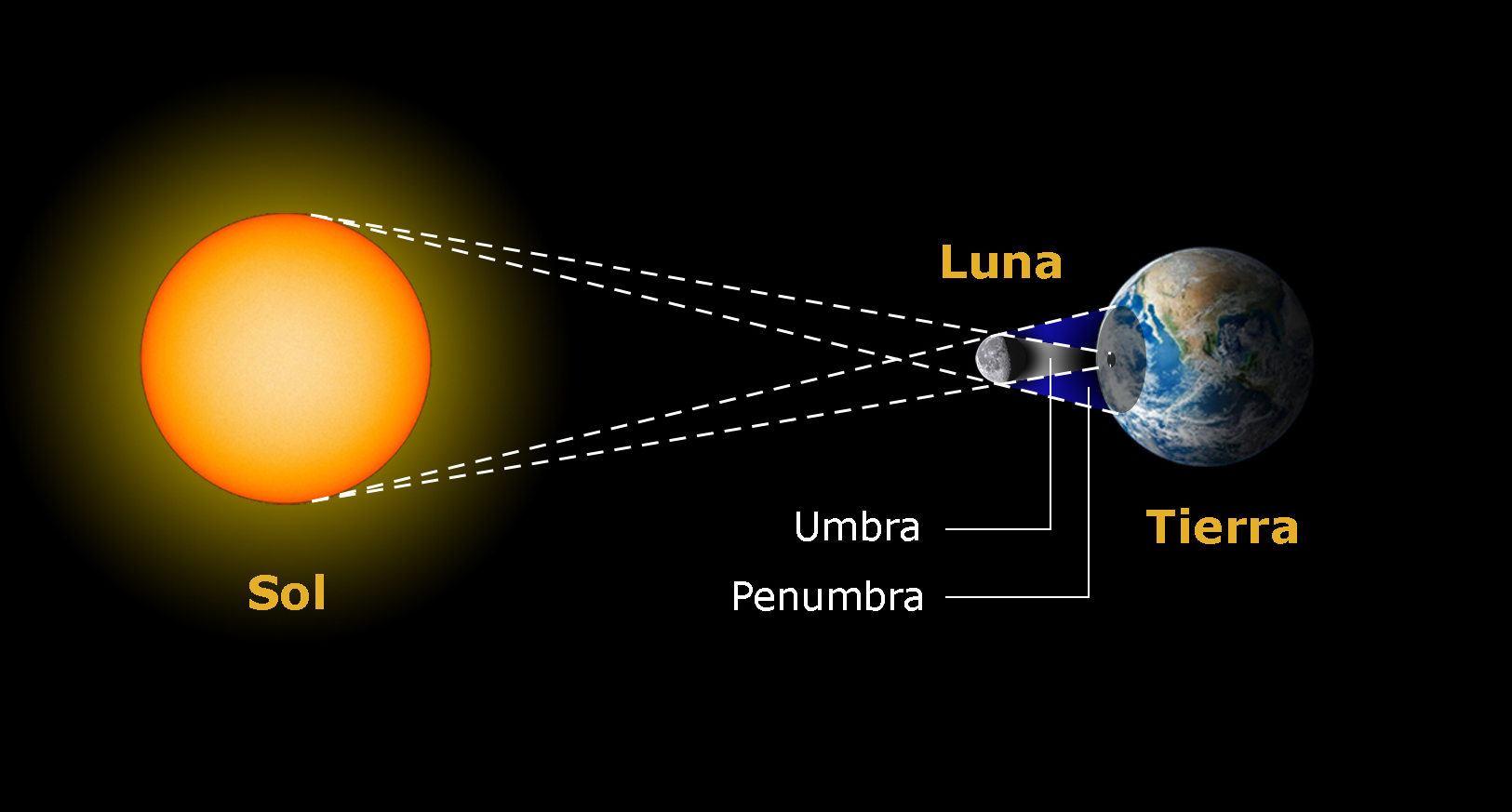

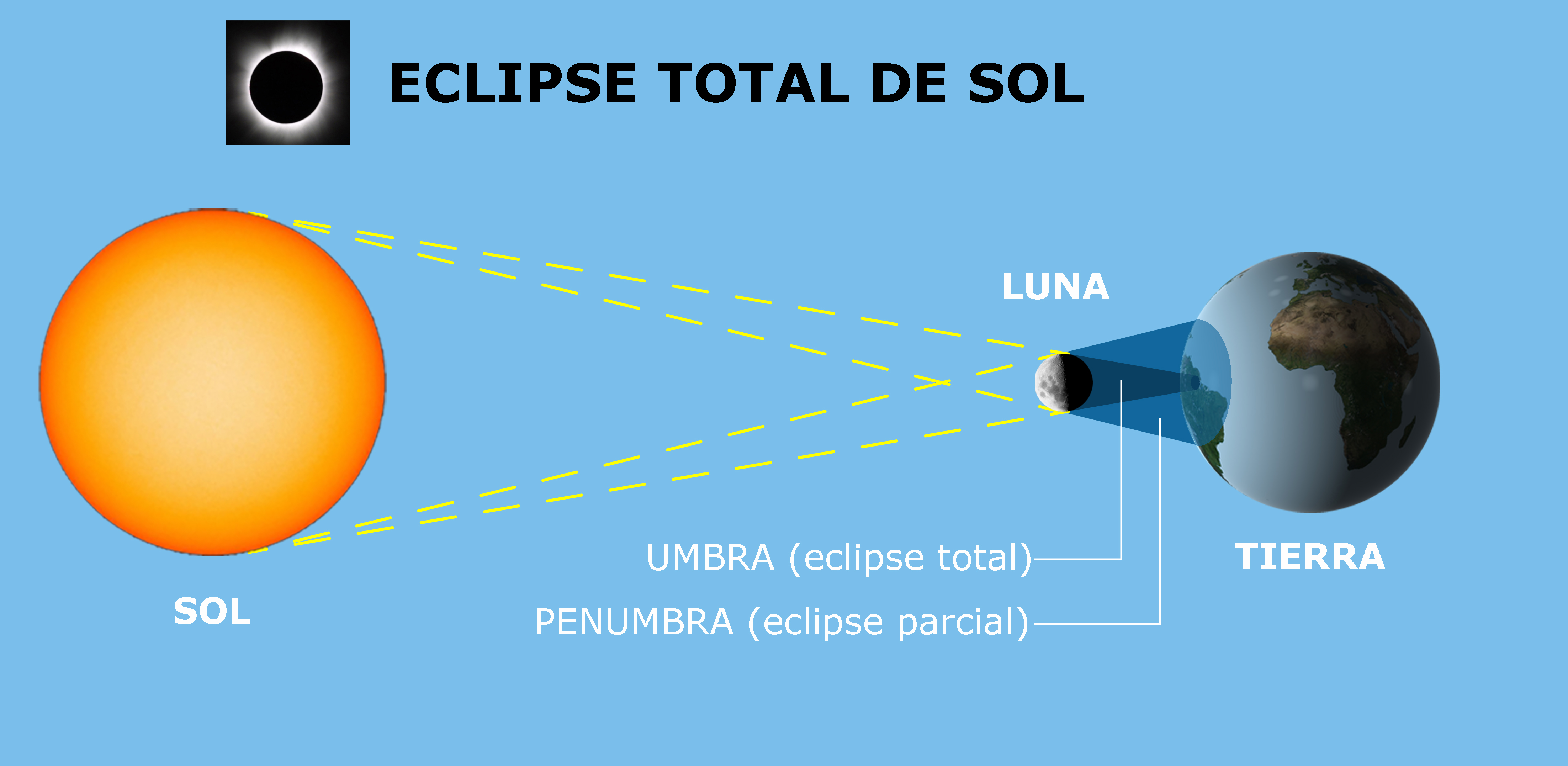

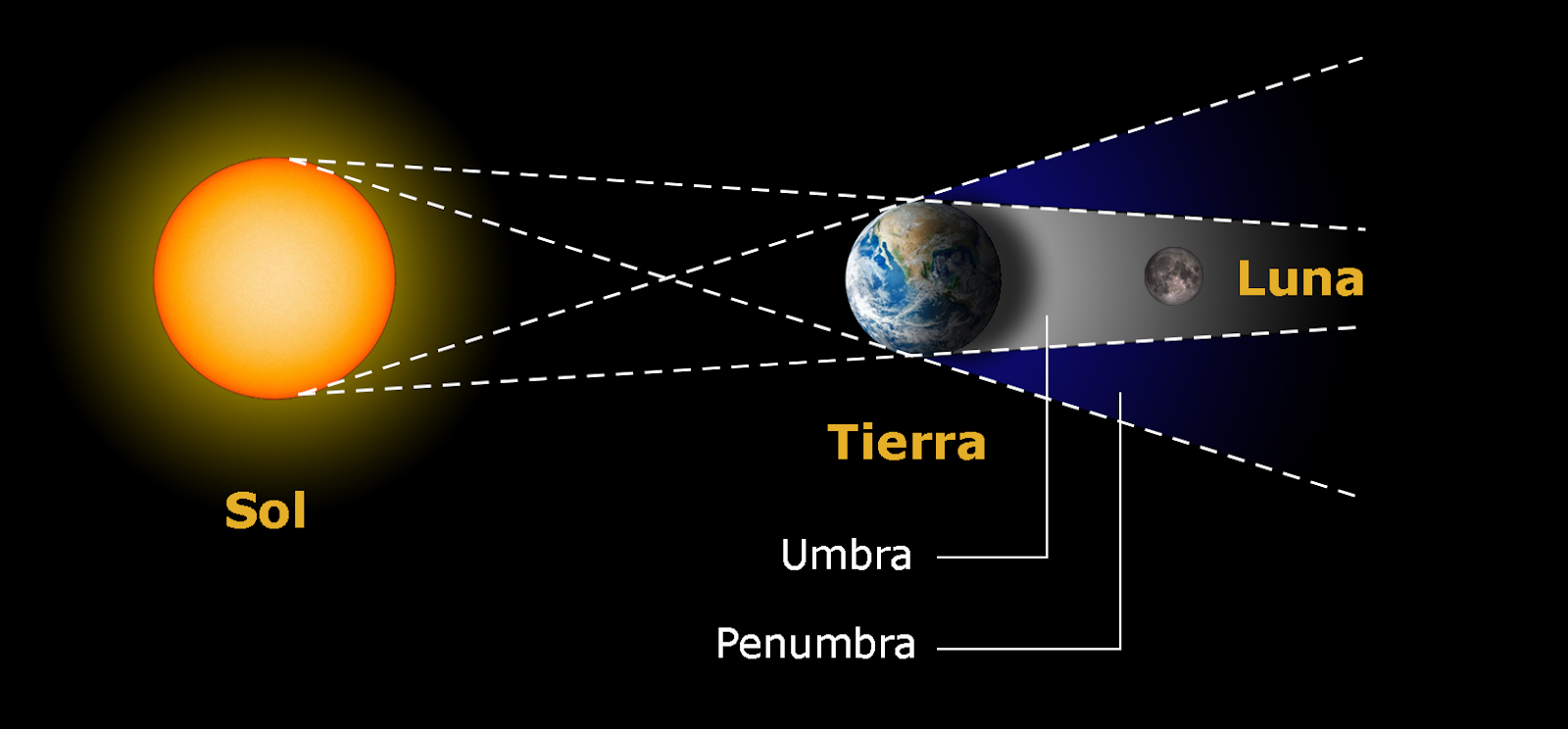

Si nos fijamos de nuevo en la figura del esquema de los eclipses de Sol, podemos distinguir dos zonas en la sombra que proyecta la Luna sobre nuestro planeta: la umbra y la penumbra. Aquella región de la Tierra en la que se proyecte la umbra, que es la parte más profunda y oscura de la sombra y en la que la fuente de luz está completamente bloqueada, va a presenciar un eclipse total de Sol. En este caso, la Luna llegará a tapar completamente nuestra estrella, con el consiguiente efecto de disminución de luminosidad y temperatura, aunque sea pleno día. Observar un eclipse total de Sol es algo excepcional: como se puede ver en el esquema, la zona de proyección de la umbra sobre la Tierra, donde se produce la totalidad, es muy pequeña. Eso sí, debemos aclarar que la rotación de la Tierra ayuda a que la totalidad sea visible en más lugares, al hacer que la umbra trace una franja en forma de arco sobre la superficie del planeta durante el transcurso del eclipse. Esta franja se denomina franja de totalidad del eclipse.

Por el contrario, las regiones que estén en la penumbra presenciarán un eclipse parcial, en la que nuestro satélite tapará un cierto porcentaje de la superficie del Sol, pero no la totalidad, por lo que nunca dejarán de recibir radiación solar y, al ser esta tan potente, la disminución de luminosidad no será tan evidente. En el resto del planeta, fuera de umbra y la penumbra de la sombra lunar, el eclipse no será visible.

Los eclipses totales de Sol se producen gracias a una situación fortuita de la naturaleza, que se basa en el hecho de que, vistos desde nuestro planeta, la Luna y el Sol tengan un tamaño aparente muy parecido en el cielo. La Luna es, lógicamente, de mucho menor tamaño que el Sol, unas 400 veces más pequeña. Pero también está mucho más cerca de la Tierra, unas 400 veces más cerca. Esta coincidencia de números hace que los veamos como dos círculos de tamaño semejante en el cielo, algo que no obedece a causas físicas sino que se da por pura casualidad. Una casualidad que hace posible que, con una configuración adecuada de posiciones, el disco de la Luna llegue a tapar completamente al del Sol. Esta feliz coincidencia lo es aún más si consideramos que no va a darse de forma indefinida en el tiempo. Debido a las fuerzas de marea que existen entre la Tierra y la Luna, nuestro satélite se aleja unos 3,8 centímetros de nosotros cada año. Esto parece una cantidad irrisoria frente a los 384.400 kilómetros de distancia promedio entre la Tierra y la Luna, pero en el transcurso de los próximos millones de años tendrá un efecto considerable que hará que la Luna esté más lejos, y se vea cada vez más pequeña. Así, en unos 600 millones de años, los eclipses totales de Sol dejarán de existir, pues la Luna no podrá ocultar del todo nuestra estrella.

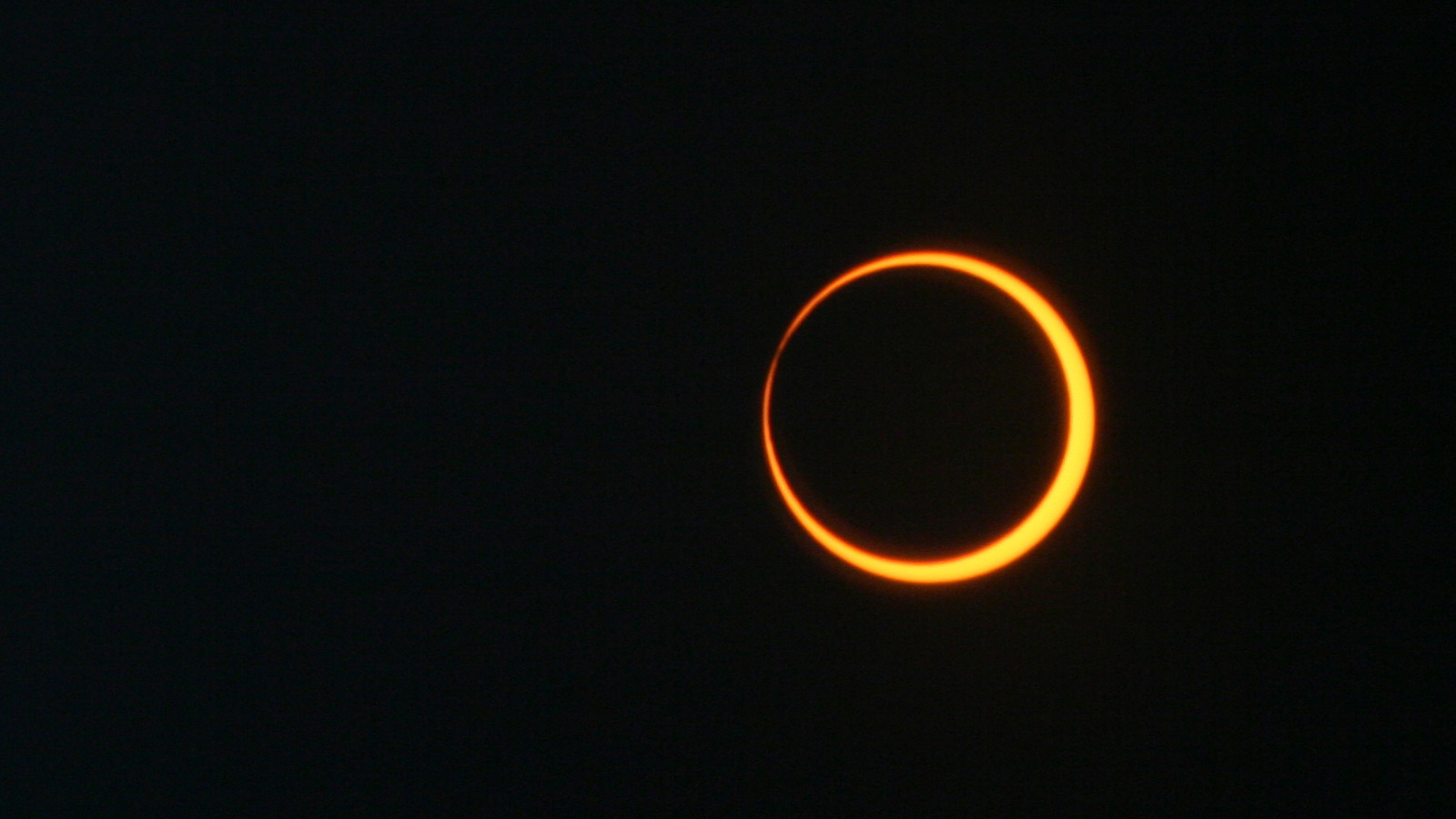

Eclipse anular de Sol

El eclipse anular de Sol se produce con una configuración de posiciones semejante al eclipse total, en la que la Luna pasa por el nodo de las órbitas, y se produce una alineación casi perfecta de los tres cuerpos, con nuestro satélite interpuesto entre la Tierra y el Sol.

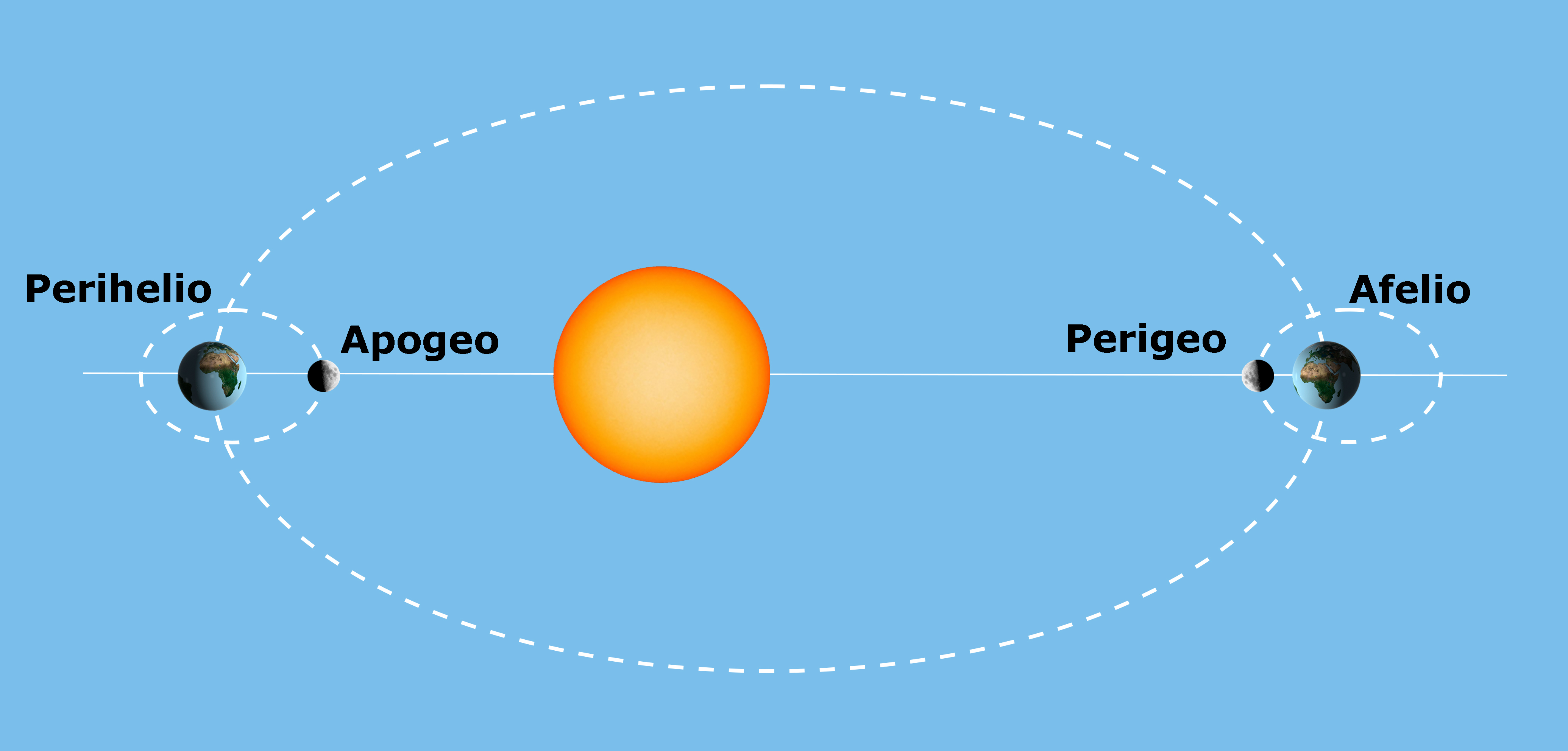

Sin embargo, en este caso no se produce una ocultación completa del Sol por parte de nuestro satélite, porque el cono de la umbra de la Luna no toca la superficie de la Tierra. Para comprender esto tenemos que tener en cuenta que las órbitas de la Tierra y de la Luna no son circulares, sino elípticas. Esto hace que la distancia entre los dos cuerpos implicados varíe a lo largo de la órbita. En el caso de la Tierra, la posición orbital en la que nuestro planeta está a la mínima distancia posible al Sol se denomina perihelio, mientras que la de mayor distancia se llama afelio. De manera análoga, en su órbita en torno a la Tierra, la Luna tiene las posiciones de perigeo, para la mínima distancia, y apogeo, para la máxima. Se muestran en el siguiente esquema, en el que es importante tener en cuenta que la elipticidad de las órbitas está exagerada con fines ilustrativos. Las órbitas reales son mucho más cercanas a las circulares (la órbita terrestre tiene en la actualidad una excentricidad de 0,0167, y la órbita lunar de 0,0549).

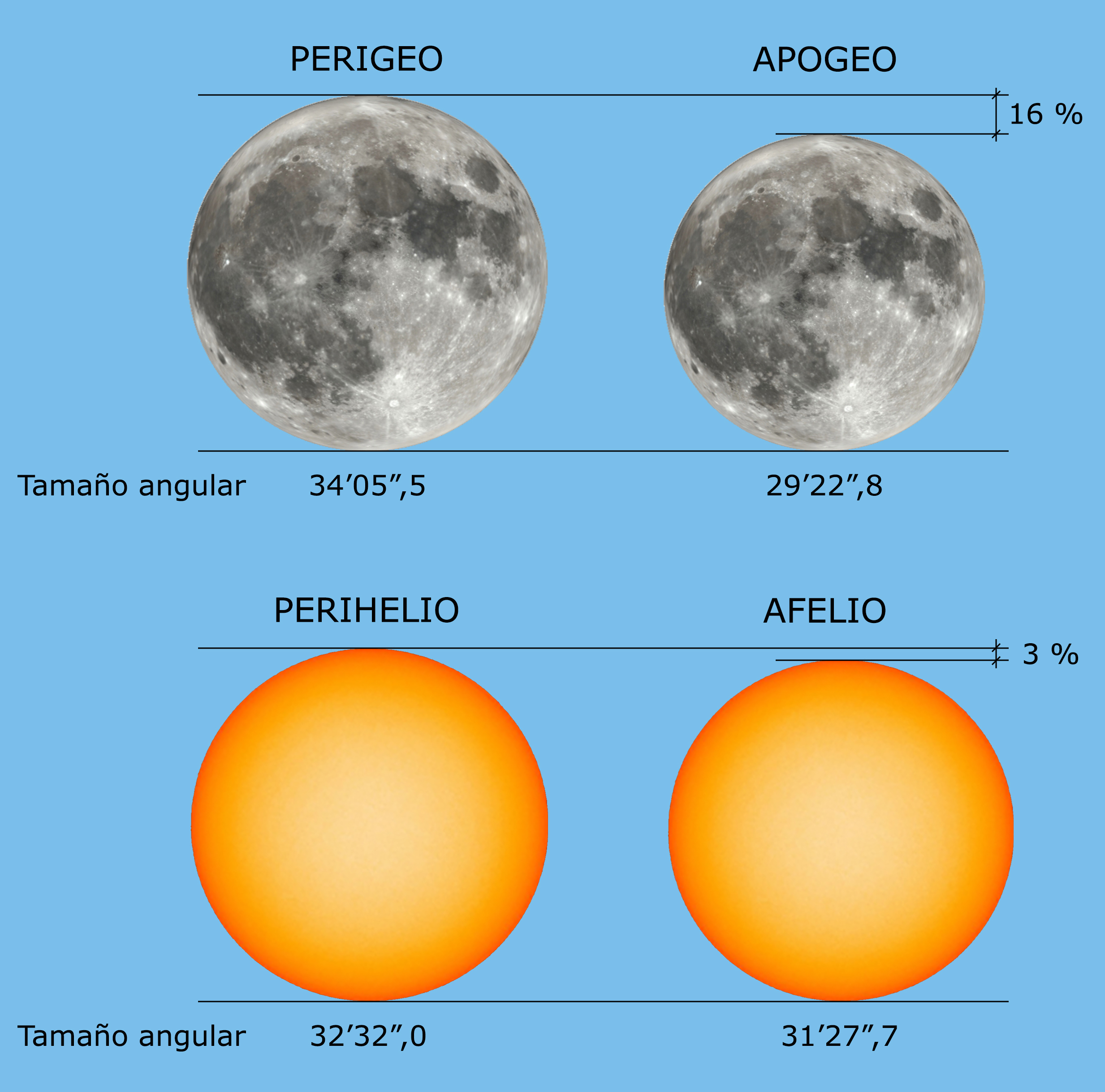

En función de donde estén la Tierra y la Luna en sus respectivas órbitas (más cerca o más lejos del cuerpo central) veremos variaciones en los tamaños aparentes del Sol y la Luna en el cielo. La variación del tamaño del Sol es relativamente pequeña, del orden del 3%. La de la Luna, sin embargo, es mayor, con una diferencia del 14% entre su tamaño máximo, en el perigeo, y el mínimo, en el apogeo.

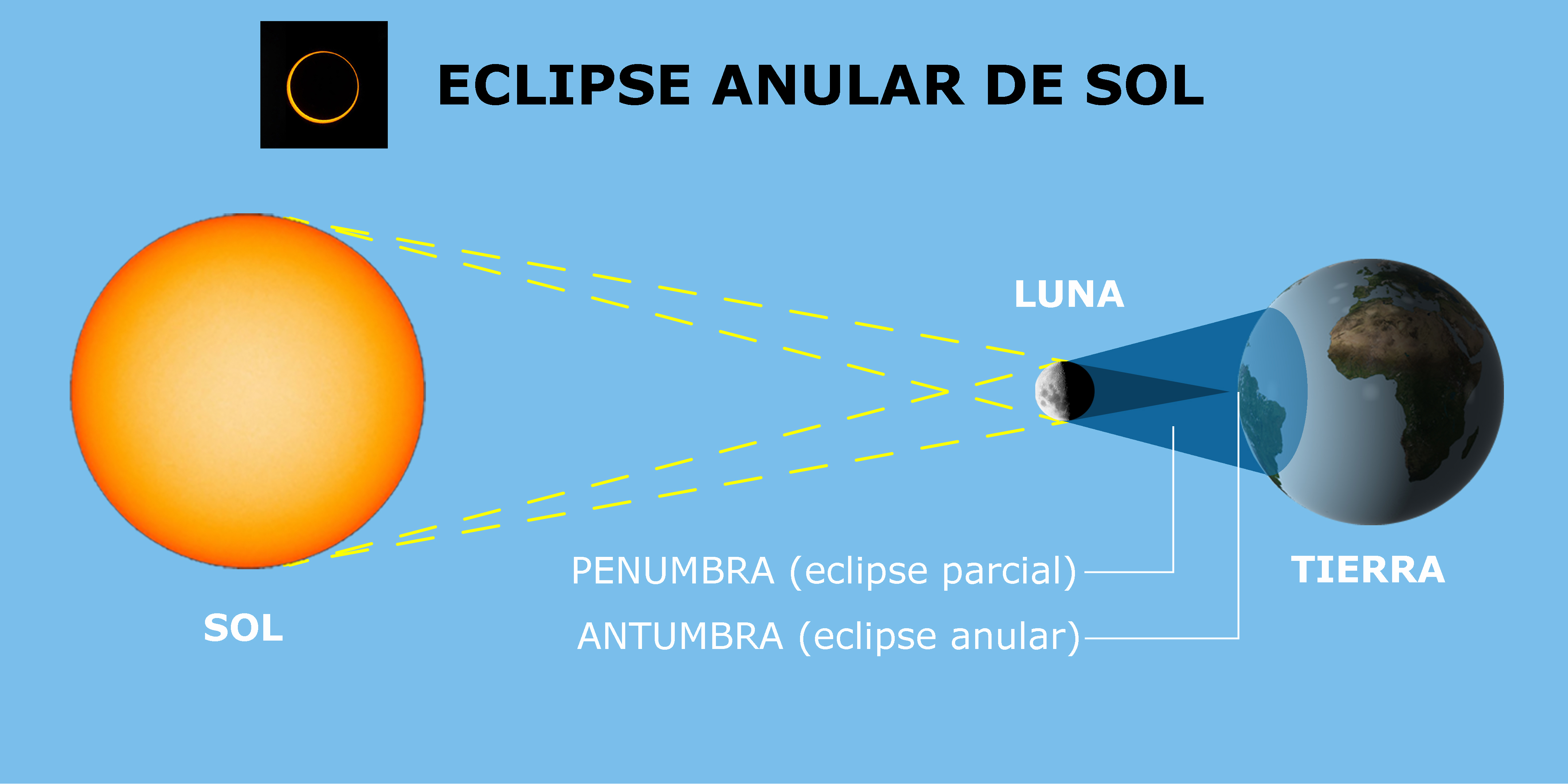

Como los tamaños aparentes de ambos cuerpos vistos desde la Tierra son tan parecidos, la Luna se verá un poco mayor que el Sol cuando nuestro satélite esté más cerca del perigeo y la Tierra más cerca del afelio, y, por el contrario, el Sol se verá un poco más grande que la Luna cuando la Tierra esté más cerca del perihelio y la Luna esté más cerca del apogeo. Así, cuando se de la alineación entre los tres astros, tendremos un eclipse total de Sol si en esa configuración concreta de posiciones orbitales la Luna tiene un tamaño aparente igual o mayor al del Sol. En el caso contrario, si en ese momento la Luna tiene un tamaño aparente más pequeño, no será capaz de tapar totalmente el disco de nuestra estrella, y tendremos un eclipse anular. En estos casos el cono de la umbra finaliza antes de llegar a la superficie de la Tierra, y la región de anularidad (desde donde será visible el eclipse anular) la definirá su prolongación, la antumbra, y la franja que esta trace sobre la superficie de la Tierra debida a su rotación.

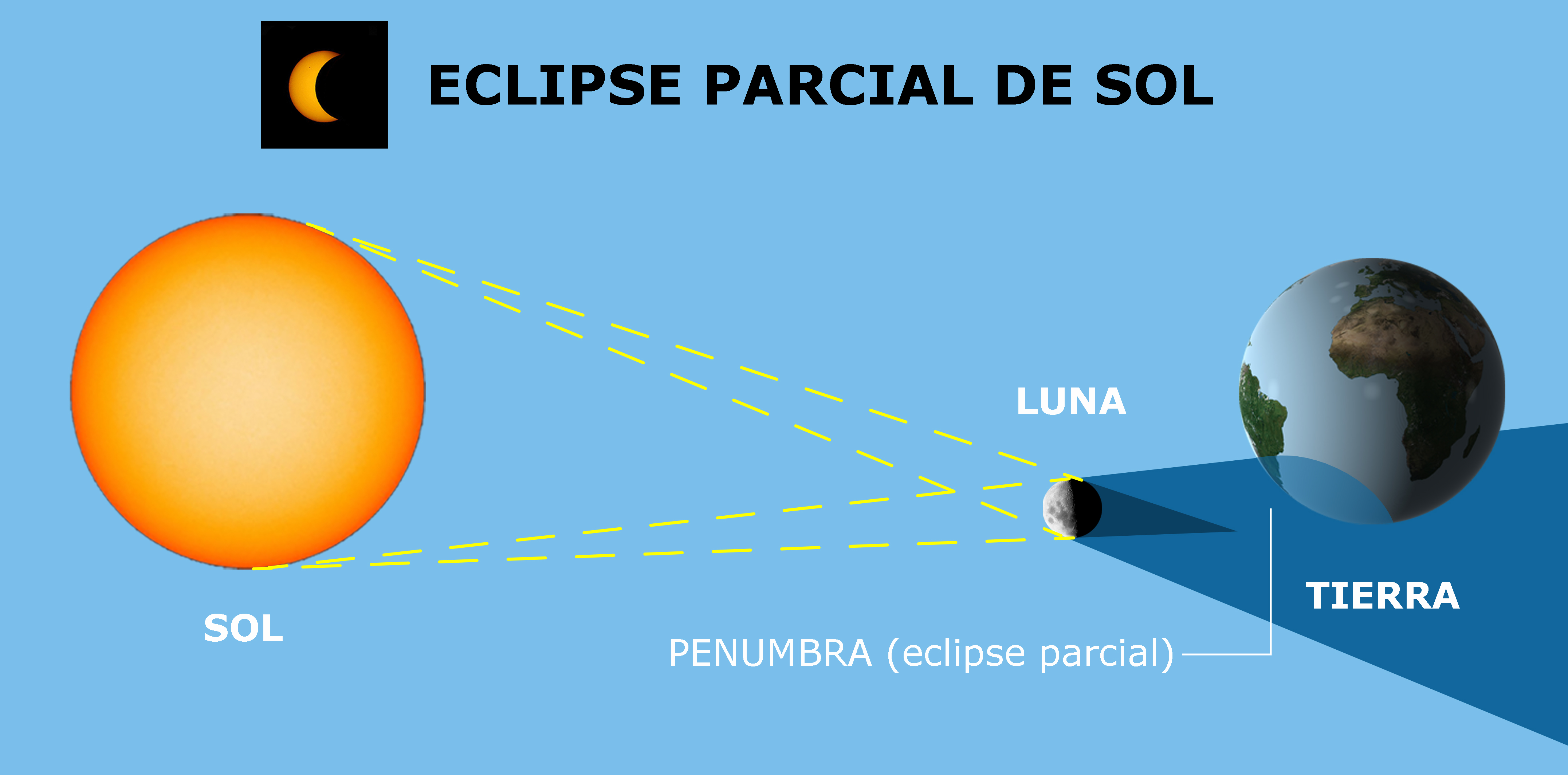

Eclipse parcial de Sol

Un eclipse parcial de Sol tiene lugar cuando la Luna tapa solo una fracción de la superficie solar. Esto se puede producir en diferentes situaciones. Una opción será la que se da en un eclipse total de Sol para aquellas regiones de la Tierra que estén situadas en la penumbra del cono de sombra de la Luna. Un caso análogo se dará en los eclipses anulares. Otra posible configuración se produce cuando la Luna no pasa exactamente por el nodo, pero sí de forma próxima por arriba o por debajo, como la situación que se muestra en el esquema adjunto. En este caso la umbra y la antumbra no llegan a proyectarse sobre la Tierra, por lo que no se da eclipse total ni anular, pero la penumbra sí afecta a una parte de la superficie terrestre. Desde esas regiones veremos un eclipse parcial.

Eclipse solar híbrido

El denominado eclipse solar híbrido no es un tipo en sí mismo, sino una combinación de dos. Se da cuando la distancia a la que está la Luna en ese momento, el recorrido que hace y la curvatura de la Tierra producen que en parte de la Tierra el eclipse solar se vea como total, y en otra región se vea como anular. En este caso podemos tener que el eclipse comience como anular, a lo largo de su recorrido se convierta en total, y después retorne a anular. Podemos tener también solo dos de las fases, anular-total o total-anular. También se denominan eclipses anulares-totales. Menos de un 5% del total de los eclipses de Sol son híbridos.

Eclipses de Luna

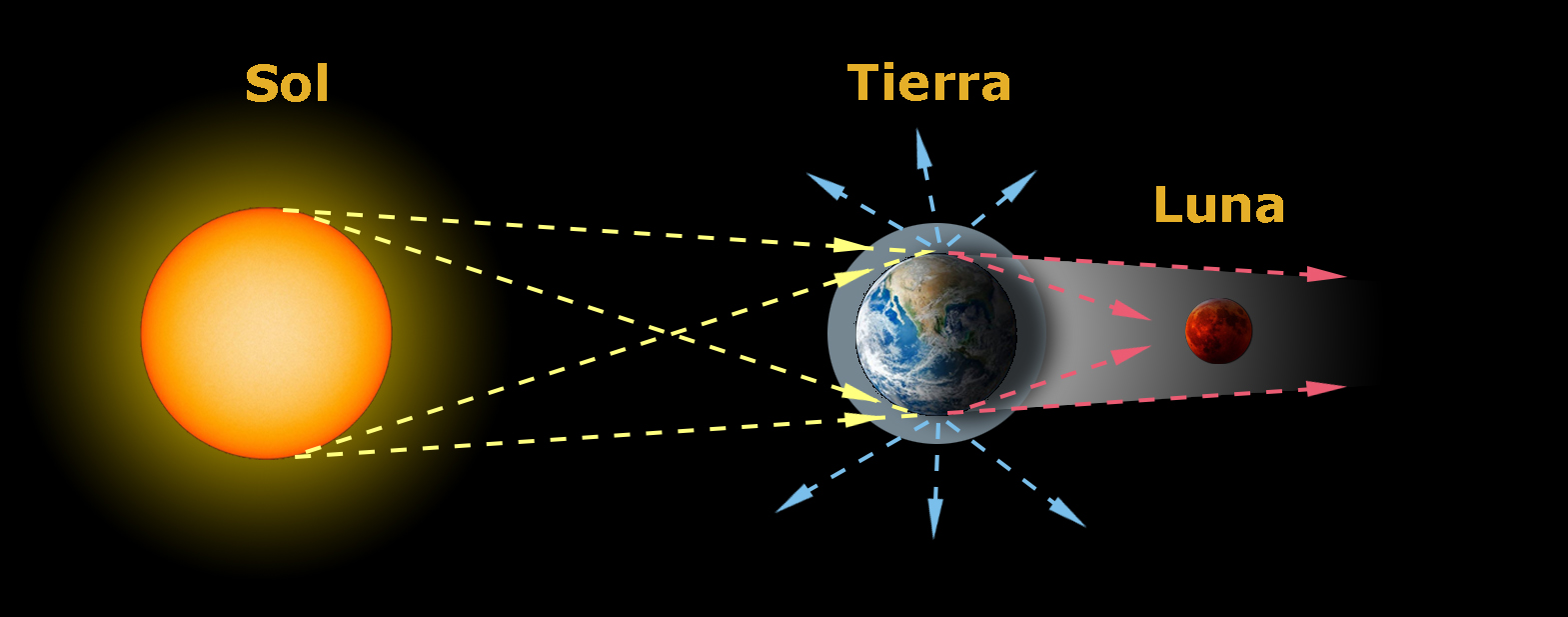

Aunque este volumen se centre en eclipses de Sol, por completitud vamos a describir de forma general los eclipses lunares y sus tipos. Los eclipses de Luna tienen lugar cuando nuestro satélite pasa por la sombra que proyecta la Tierra debido a la iluminación del Sol. Esto implica que siempre se producen con Luna llena. Como ocurre con los eclipses solares, solo se producirán cuando el satélite pase por o cerca de los nodos, es decir, por los puntos en los que su órbita cruza el plano orbital de la Tierra. A diferencia de los eclipses solares, que solo se pueden observar desde aquellas regiones de la superficie terrestre en las que se proyecta la sombra de la Luna, los eclipses lunares son visibles desde cualquier lugar del mundo donde sea de noche en el momento del eclipse. Esto hace que, aunque sean igualmente probables que los eclipses de Sol, desde una determinada localización sea mucho más frecuente observar un eclipse lunar que uno solar.

Tipos de eclipses de Luna

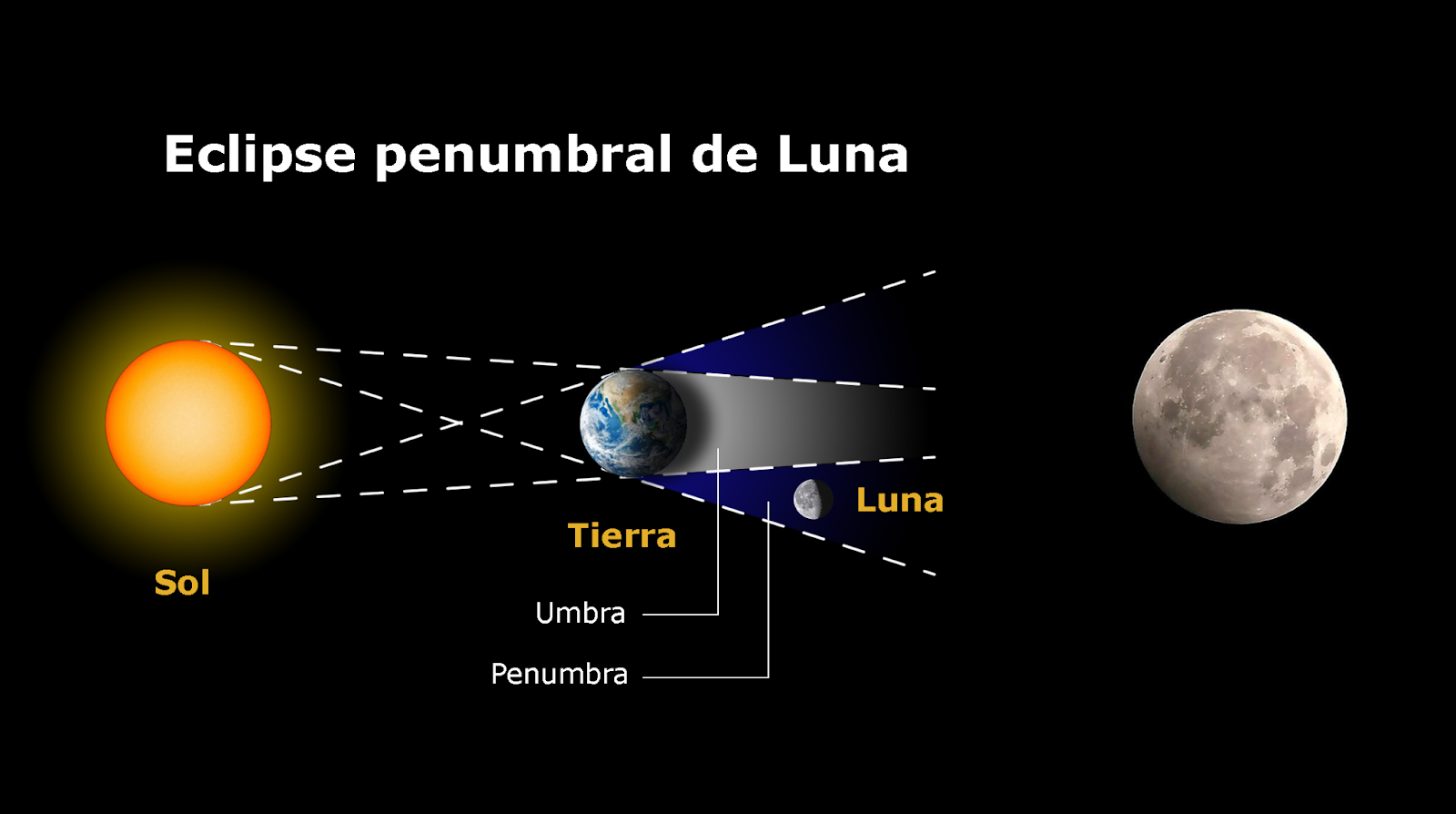

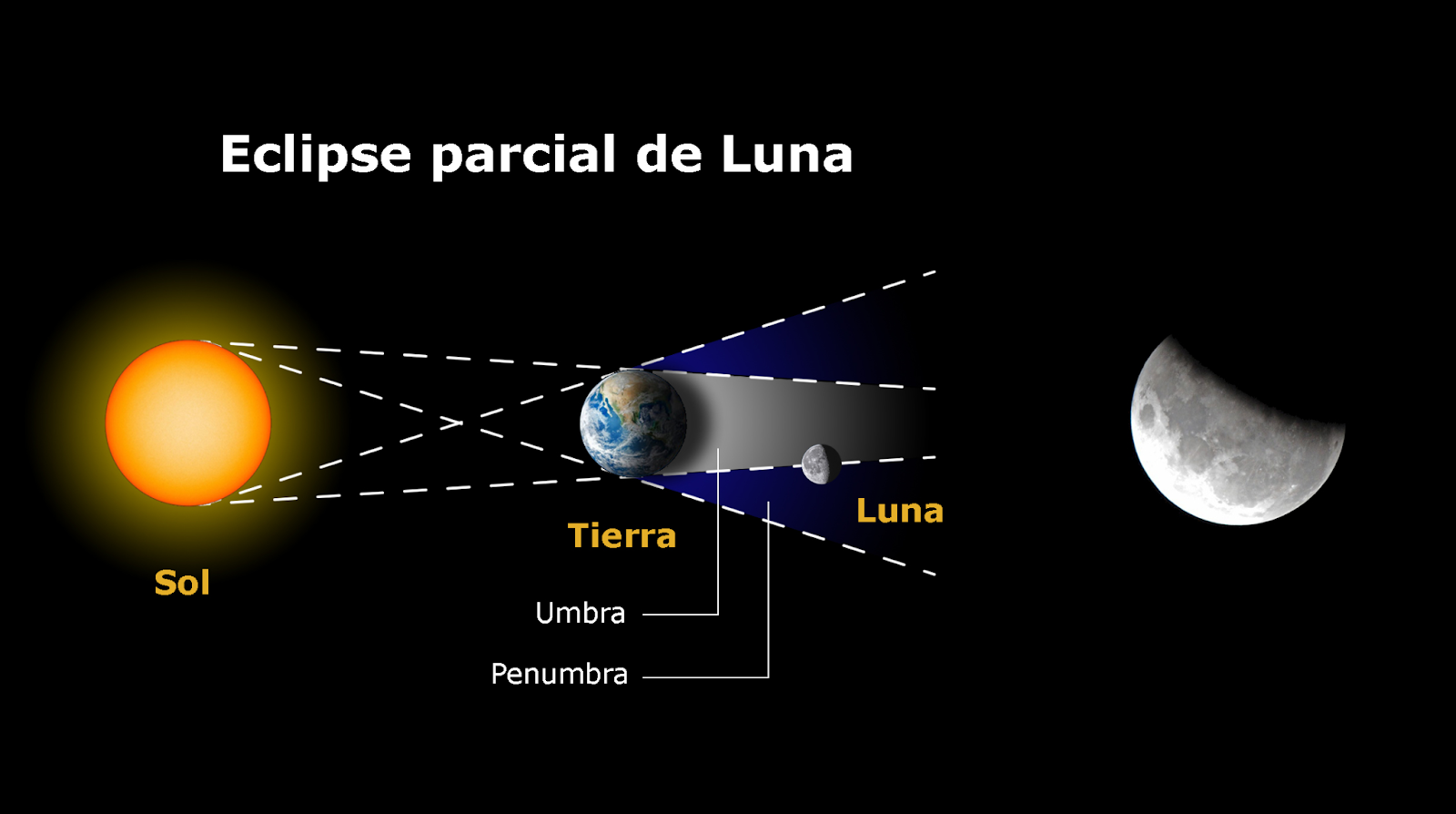

Podemos considerar dos regiones en la sombra que proyecta la Tierra: la umbra, más densa, en la que no llega radiación solar directa, y la penumbra, en la que la radiación solar solo es bloqueada parcialmente. Los tipos de eclipse lunar van a depender de la zona de la sombra de nuestro planeta por la que pase la Luna.

Eclipse total de Luna

El eclipse lunar total tiene lugar cuando la Luna entra completamente en la umbra de la Tierra. Es la configuración que se muestra en el esquema de la sección 3.4. En este caso el planeta evita que la Luna reciba radiación directa del Sol. Ahora bien, dado que la Luna no emite luz propia sino que refleja la que le llega, podríamos pensar que durante un eclipse lunar total nuestro satélite no debería verse en absoluto. Sin embargo, no es así: si bien su brillo disminuye drásticamente, la Luna puede verse teñida de un característico color rojizo durante los eclipses totales.

La causante de este hecho tan peculiar no es otra que nuestra atmósfera. Durante un eclipse lunar total nuestro satélite sí está recibiendo una cierta cantidad de luz solar, de aquella que pasa por los bordes de la Tierra y es dispersada por el aire que nos rodea. La dispersión atmosférica de la luz con longitudes de onda más corta (azules y violetas) es muy eficiente, por lo que buena parte de esta se pierde en el espacio (y da lugar, de paso, al color azul del cielo). Sin embargo, la dispersión de la luz con longitudes de onda más largas (colores rojos y naranjas) es mucho menos eficiente, y por tanto esta luz mantiene en mayor proporción una dirección igual o semejante a la inicial. Esto produce que la Luna reciba un mayor porcentaje de luz roja filtrada por nuestra atmósfera, lo que le da su color eclipsado característico. Cuanta más nubosidad haya en la atmósfera terrestre durante el eclipse, más rojizo se tornará nuestro satélite.

Eclipse parcial de Luna

El eclipse parcial de Luna se produce cuando solo una parte de la Luna entra en la umbra, mientras el resto se mantiene en la penumbra. En este tipo de eclipse se produce una disminución general de la luminosidad lunar, y se puede ver el fragmento oscurecido que está en la umbra. Es interesante fijarse en que la curva de la sombra que vemos es el borde de la sombra de nuestro planeta, y tiene una curvatura diferente a la línea de luz y sombra que vemos cuando tenemos a la Luna en fase creciente o menguante. Aquí el efecto del enrojecimiento de la luz por la atmósfera terrestre es mucho menos perceptible, debido a la intensa luminosidad que tiene la superficie lunar que no está en la umbra.

Eclipse penumbral de Luna

Este tipo de eclipse tiene lugar cuando la Luna entra en la penumbra de la Tierra, pero no toca la umbra. Se produce un sutil oscurecimiento de la superficie lunar, que será más marcado cuanto mayor sea el porcentaje de nuestro satélite que está en la penumbra. Si este porcentaje es bajo, el eclipse puede ser muy poco perceptible a simple vista. Se puede producir un eclipse penumbral total, en el que la Luna al completo está en la penumbra sin introducirse en la umbra. Pero son muy infrecuentes, debido a que el ancho de la zona penumbral es solo ligeramente más grande que el diámetro de la Luna.